Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью святых, просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним.

Святые Церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина; тем более, обращаясь к русским святым, мы имеем еще большее дерзновение, так как верим, что "наши святые сродники" никогда не забывают своих потомков, совершающих "любовию их светлый праздник" (14, 495–496).

Впрочем, "в русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути" (23, 27), и, внимательно всматриваясь в их подвиги и "взирая на кончину их жизни", стараемся, с помощью Божией, "подражать вере их" ( Евр. 13: 7), дабы Господь и впредь не оставлял бы землю нашу Своей благодатью и являл бы в Русской Церкви святых Своих до скончания века.

От возникновения христианства до святительства митрополита Макария Московского (+1563)

История святости на Руси начинается, бесспорно, с проповеди святого апостола Андрея Первозванного (+ 62 или 70)1 1в пределах нынешнего нашего Отечества2, в будущей Приазово-Черноморской Руси (9, 42; подробнее см.: 8, 133–142 и 10, т. 1, 11-54). Апостол Андрей3 обратил в христианство наших прямых предков, сарматов и тавро-скифов (9, 307; подробнее см.: 10, т. 1, 54–140), положив начало Церквам, которые не прекратили своего существования до Крещения Руси (9, 152). Эти Церкви (Скифская, Херсонская, Готская, Сурожская и другие), входившие в состав Константинопольской митрополии (а позднее и Патриархии)4, и среди прочих народностей, принявших христианство, имели в своей ограде и славян (10, т. 1, 125–127). Крупнейшей из этих Церквей, явившейся по своей исторической преемственности и духовному воздействию праматерью Русской Церкви, была Церковь Херсонская.

Продолжателем дела апостола Андрея в Херсонесе стал священномученик Климент, апостол от 70-ти, ученик апостола Петра, третий епископ Римский. Будучи сосланным туда в 94 г.5 императором Траяном за обращение в христианство многих знатных римлян, святой Климент "нашел около 2 тысяч христиан среди многих общин и церквей Крыма как духовное наследие апостола Андрея" (9, 155–157; 15, 51). В Херсонесе святой Климент мученически скончался около 100 г.6 во время гонения того же Траяна (10, т. 1, 110; 15, 51).

Почитание священномученика Климента в Херсонесе в II-IX вв. (9, 158) перешло в Х в. и в Киевскую Русь. Его мощи, чудесно уцелев, хранились в храме святых апостолов в Херсонесе. В 886 г. они были перенесены святым Кириллом, просветителем славян, в Рим; часть же их осталась на месте и позднее, при Крещении Руси, была положена равноапостольным Владимиром в Десятинной церкви в Киеве, где в скором времени появился придел святого Климента (9, 155,158; 15, 51; 10, т. 2, 50-51).

Из всех святых Херсонской Церкви наибольшего внимания заслуживают прибывшие в Крым в IV в. для утверждения и распространения христианства епископы, известные как "седмочисленные святители Херсонские": Василий (+ 309), Ефрем (+ ок. 318), Евгений (+ 311), Елпидий (+ 311), Агафодор (+ 311), Еферий (+ ок. 324) и Капитон (+ после 325). Память их Церковь празднует в один день – 7 марта. Это первая соборная память святых, просиявших в землях нашего Отечества, и поэтому день их памяти можно считать прообразом общей церковной памяти Всех русских святых, появившейся только в ХVI столетии.

Из вселенских святых, ныне особо чтимых Русской Церковью и связанных своими подвигами с Церковью Херсонской, следует упомянуть о следующих:

1) преподобномученик Амат7 (IV) – сармат, ученик преподобного Антония Великого и сподвижник Макария Великого;

2) святой мученик Василиск (+ 308) – скончался в местечке Команы в Абхазии;

3) священномученик Григорий, просветитель Великой Армении (+ 335);

4) равноапостольная Нина, просветительница Иверии (+ 335);

5) святитель Иоанн Златоуст (+ 407) – скончался в ссылке в Команах;

6) священномученик Мартин, папа Римский (+ 655) – скончался в ссылке в Херсонесе;

7) преподобный Максим Исповедник (+ 662) – скончался в ссылке в Мингрелии в Иверии;

8) святитель Стефан, архиепископ Сурожский (+ 750);

9) преподобный Иосиф Песнописец (+ 883) – в 831-842 гг. был в ссылке в Херсонесе;

10) равноапостольные Мефодий (+ 885) и Кирилл (+ 869), учители славянских народов.

Все эти и многие другие святые8, просиявшие своими подвигами в землях нашего Отечества, почитались нашими предками сразу после принятия Русью христианства, поэтому и ныне в день памяти Всех русских святых наша Церковь молитвенно обращается и к ним, считая их своими святыми9.

Почти сразу же после Крещения Руси, в 988 г., новорожденная Церковь явила всему православному миру своих чад, прославившихся богоугодной жизнью, как своеобразный ответ на проповедь Евангелия на Руси10. Первыми святыми, канонизированными Русской Церковью, были сыновья князя Владимира – страстотерпцы Борис и Глеб, претерпевшие мученическую кончину от своего брата Святополка в 1015 г. Всенародное почитание их, как бы "упреждая церковную канонизацию", началось сразу после их убиения (23, 40). Уже в 1020 г. были обретены их нетленные мощи и перенесены из Киева в Вышгород, где был в скором времени воздвигнут храм в их честь. После постройки храма возглавлявший в то время Русскую Церковь греческий Митрополит Иоанн I "с собором духовенства в присутствии великого князя (сына равноапостольного Владимира – Ярослава) и при стечении многочисленного народа торжественно освятил ее 24 июля, в день умерщвления Борисова, поставил в ней мощи новоявленных чудотворцев и установил ежегодно праздновать этот день в память их совокупно" (10, кн. 2, 54–55). Примерно в то же время, около 1020–1021 гг., тем же Митрополитом Иоанном I была написана служба мученикам Борису и Глебу, которая стала первым гимнографическим творением нашей отечественной церковной письменности (10, кн. 2, 58, 67; 23, 40).

Вторым святым, торжественно канонизированным Русской Церковью, стал преподобный Феодосий Киево-Печерский, скончавшийся в 1074 г. Уже в 1091 г. обретаются его мощи и переносятся в Успенскую церковь Печерского монастыря – начинается местное почитание святого. А в 1108 г., по просьбе великого князя Святополка, совершается его общецерковное прославление (23, 53).

Впрочем, еще до церковного прославления святых Бориса, Глеба и Феодосия на Руси особо чтили святых первомучеников Российских Феодора варяга и сына его Иоанна (+ 983), святую равноапостольную великую княгиню Ольгу (+ 969) и, немного позднее, святого крестителя Руси – великого князя Владимира (+ 1015).

О раннем почитании святых мучеников Феодора и Иоанна свидетельствует тот факт, что основанная в 989 г. и освященная в 996 г. известная Десятинная церковь11 была воздвигнута святым князем Владимиром именно на месте их убиения (10, кн. 2, 35; 23, 40). В Десятинную же церковь в 1007 г. были торжественно положены обретенные мощи княгини Ольги. Вероятно, что с того же времени12 было установлено праздновать память ее 11 июля – в день ее преставления; позднее была совершена и ее канонизация (10, кн. 2, 52–53).

Почитание равноапостольного князя Владимира в день его кончины, 15 июля, началось несомненно в первой четверти XI в., ибо похвальное "Слово" святителя Илариона в его честь, содержащее ряд молитвенных обращений к Владимиру, "естественно предполагает, что святость его была уже тогда признана Церковью" (10, кн. 2, 55). Общецерковное же почитание его, предположительно, началось вскоре после Невской битвы, одержанной над шведами в день памяти святого князя (23, 91). В том же XIII в., в некоторых рукописях, уже встречается служба святому Владимиру (10, кн. 2, 58 и 440).

Впоследствии, уже в XI–XII вв. Русская Церковь явила миру столько святых13, что, пожалуй, к середине XII в. могла бы праздновать их общую память. Однако, несмотря на последующее увеличение почитавшихся святых в XIII–XV вв., до начала XVI столетия о таком празднике в Русской Церкви не могло идти речи по следующим причинам:

1. До середины XV в. Русская Церковь была только одной из митрополий Церкви Константинопольской, что, естественно, затрудняло решение ряда местных церковных вопросов, как то, например, прославление того или иного святого и установление ему празднования во всей Русской Церкви14. Тем более предложение о ежегодном праздновании памяти Всех русских святых вряд ли бы нашло сочувствие у митрополитов-греков, возглавлявших Русскую Церковь до середины XIII в. А именно Киевским Митрополитам и принадлежало право торжественно устанавливать новые церковные праздники (23, 35).

2. Монголо-татарское иго, продолжавшееся на Руси около двух с половиной столетий, конечно же ставило перед нашей Церковью совсем иные задачи, далекие от творческого осознания русским народом основ национальной святости.

3. В самой Константинопольской Церкви праздник в честь Всех святых был установлен только в конце IX в.15 и в начале своего появления праздновался там с особой торжественностью. Русская же Церковь, воспринявшая после Крещения все основные праздники Церкви Константинопольской, также совершала и празднование в честь Всех святых, чего было вполне достаточно при наличии небольшого числа своих национальных святых: их память можно было совершить именно в этот день.

Некоторые изменения, впрочем, стали происходить после того, как в 1448 г. Русская Церковь стала автокефальной. Особое значение в историческом процессе установления дня памяти Всех русских святых принадлежит предстоятелям Новгородской кафедры Русской Церкви, многие из которых были прославлены позднее в святительском сане.

Великий Новгород, уже начиная со времени учреждения там архиерейской кафедры в 992 г., слыл крупнейшим центром духовного просвещения на Руси. Причем главной заботой новгородских владык (особенно начиная с XV в.) было собирание древних рукописей, преимущественно литургического плана, а также создание новых гимнографических памятников, посвященных сначала новгородским святым, а позднее и многим святым всей Русской земли (11, 31–33). Здесь особо следует выделить святителя Евфимия (+ 1458), святителя Иону (+ 1470) и святителя Геннадия (+ 1505).

Первый в 1439 г. установил празднование Новгородским святителям, а чуть позднее пригласил в Великий Новгород для составления служб и житий новоканонизированным святым известного духовного писателя того времени – афонского иеромонаха Пахомия Серба (Логофета), который трудился там и при святителе Ионе. И если главной заботой святителя Евфимия было прославление святых Новгородской земли, то его преемник, святитель Иона, прославлял уже "московских, киевских и восточных подвижников" и "при нем впервые на новгородской земле строится храм в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского" (11, 91–92).

Также и святитель Геннадий, благодаря которому была собрана воедино первая славянская рукописная Библия, "был почитателем русских святых, например, святителя Алексия" и "по его благословению были написаны жития преподобного Савватия Соловецкого и блаженного Михаила Клопского" (11, 90–91).

Впрочем, первое официальное церковное установление дня памяти Всех русских святых связано с именем другого новгородского святителя – Макария16, в 1542–1563 гг. возглавлявшего Русскую Православную Церковь.

От святительства митрополита Макария Московского (+1563) до Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.

В 1528–1529 гг. племянник преподобного Иосифа Волоцкого, инок Досифей Топорков17, работая над исправлением Синайского Патерика, в составленном им послесловии сокрушался, что, хотя Русская земля и имеет немало святых мужей и жен, достойных не меньшего почитания и прославления, чем восточные святые первых веков христианства, однако они "нашим небрежениием презираема и писанию не предаваема, еже некая и мы сами свемы" (11, 74; 12, 275). Досифей совершал свой труд по благословению новгородского архиепископа Макария, с именем которого, главным образом, и связано устранение того "небрежения" по отношению к памяти русских святых, ощущавшееся многими чадами Русской Церкви в конце XV – начале XVI столетий.

Главной заслугой святителя Макария стал его многолетний, кропотливый и неустанный труд по собиранию и систематизации всего агиографического, гимнографического и гомилетического наследия Православной Руси, известного к тому времени. Более 12 лет, с 1529 по 1541 гг., святитель Макарий и его помощники работали над составлением двенадцатитомного сборника, вошедшего в историю под названием Великие Макарьевские Четьи Минеи (11, 87–88; 12, 275–279). В этот сборник вошли жития многих русских святых, почитавшихся в разных уголках нашего государства, но не имевших общецерковного прославления. Выход в свет нового сборника, составленного по календарному принципу и содержащего жизнеописания многих русских подвижников благочестия, без сомнения, ускорил процесс подготовки первого в истории Русской Церкви прославления для повсеместного почитания целого сонма святых.

В 1547 и 1549 гг., став уже Первоиерархом Русской Церкви, святитель Макарий созывает в Москве Соборы, известные под именем Макарьевских, на которых решался только один вопрос: о прославлении русских святых. Во-первых, был решен вопрос о принципе канонизации на будущее время: установление памяти общечтимым святым отныне подлежало соборному суждению всей Церкви (11, 103). Но основным деянием Соборов стало торжественное прославление 30 (или 31) 18 новых общецерковных и 9 местночтимых святых (21, 50).

На Соборе 1547 г.19 были канонизированы:

1) святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси (+ 1461);

2) святитель Иоанн, архиепископ Новгородский (+ 1186);

3) преподобный Макарий Калязинский (+ 1483);

4) преподобный Пафнутий Боровский (+ 1477);

5) благоверный великий князь Александр Невский (+ 1263);

6) преподобный Никон Радонежский (+ 1426);

7) преподобный Павел Комельский, Обнорский (+ 1429);

8) преподобный Михаил Клопский (+ 1456);

9) преподобный Савва Сторожевский (+ 1406);

10-11) преподобные Зосима (+ 1478) и Савватий (+ 1435) Соловецкие;

12) преподобный Дионисий Глушицкий (+ 1437);

13) преподобный Александр Свирский (+ 1533).

Для местного почитания20 на Соборе были прославлены :

1) блаженный Максим, Христа ради юродивый, Московский (+ 1434);

2-4) благоверный князь Константин и чада его Михаил и Феодор, Муромские (+ 1129);

5-6) благоверные князья Петр и Феврония, Муромские (+ 1228);

7) святитель Арсений Тверской (+ 1409);

8-9) блаженные Прокопий (+ 1303) и Иоанн (+ 1494), Христа ради юродивые, Устюжские.

Собором же 1549 г., сведений о котором сохранилось гораздо меньше21, были, предположительно22, прославлены следующие святые:

1) святитель Нифонт, архиепископ Новгородский (+ 1156);

2-3) святители Новгородские Иона (+ 1470) и Евфимий (+ 1458);

4) святитель Иаков, епископ Ростовский (+ 1392);

5) святитель Стефан Пермский (+ 1396);

6) благоверный князь Всеволод Псковский (+ 1138);

7) благоверный князь Михаил Тверской (+ 1318);

8) преподобный Авраамий Смоленский (+ начало XIII в.);

9-11) мученики Иоанн, Антоний и Евстафий Литовские (+ 1347);

12) преподобный Евфимий Суздальский (+ 1404);

13) преподобный Григорий Пельшемский (+ 1442);

14) преподобный Савва Вишерский (+ 1460);

15) преподобный Евфросин Псковский (+ 1481);

16) преподобный Ефрем Перекомский (+ 1492);

17) мученик Авраамий Болгарский (+ 1229);

18) святитель Арсений Сербский (+ 1266).

Наконец, главным деянием Соборов, помимо поименного прославления русских святых, стало установление дня общей памяти "новых чудотворцев Русских", которые вместе с уже почитавшимися ранее святыми Русской Церкви составили сонм ее светильников, "молитвенно охраняющих высоту ее стояния и пути ее великого исторического делания"(21, 50). Участники Собора 1547 г.23 так сформулировали свое решение: "Уставили есмы ныне праздновати новым чудотворцом в Русской земли, что их Господь Бог прославил, Своих угодников, многими и различными чудесы и знаменми и не бе им до днесь соборного пения" (11, 106).

Днем праздника сначала было установлено 17 июля, как ближайший день к памяти святого равноапостольного князя Владимира (15 июля). Однако позднее дата празднования памяти Всех русских святых несколько раз менялась. Она совершалась и в первое воскресенье по Ильине дне, и в один из седмичных дней перед Неделей всех святых24.

В самое ближайшее время после Московских Макарьевских Соборов на Руси появилось "множество житий русским святым, или их новых редакций, служб, похвальных слов; начинают интенсивнее писаться иконы русским святым, строиться храмы в их честь, совершаются открытия мощей русских святых" (12, 279–289). Естественно, что установление праздника в честь всех русских святых потребовало и написания службы этого праздника. Эту нелегкую задачу выполнил инок Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Григорий, оставивший Русской Церкви "в общей сложности до 14 агиологических произведений как об отдельных святых, так и сводные работы обо всех русских святых" (21, 50–51,54).

О личности суздальского инока Григория сохранилось очень мало исторических сведений, причем весьма расходящихся друг с другом25. В современной церковно-научной литературе считается, что родился он около 1500 г., агиологическую деятельность в Спасо-Евфимиевом монастыре начал около 1540 г., а в 1550 г. написал "Службу Всем русским святым" и "Похвальное слово" им26 (21, 54; 24, 297).

Служба "новым чудотворцам" Российским явилась "новым фактором в русской литургической письменности" и "древнейшим протографом всех более поздних редакций вплоть до "Службы Всем святым, в земле Российской просиявшим", составленной на Соборе 1917–1918 гг. и напечатанной Московской Патриархией в 1946 г. с необходимыми изменениями и дополнениями" (11, 228–229; 21, 54).

Списки службы и похвального слова Всем русским святым получили широкое распространение уже в XVI в. Однако в печатном виде опубликованы они были впервые только лишь в первой половине XVIII в. (24, 296). Вообще же, после большого духовного подъема в русском обществе, вызванного Московскими Соборами 1547 и 1549 гг., к концу XVI в. праздник Всех русских святых стал забываться и праздноваться только в отдельных уголках России. Эта печальная тенденция в XVII в. стала усиливаться, и в итоге на протяжении Синодального периода почитание праздника Всех русских святых в Русской Церкви было окончательно предано забвению и сохранялось только у старообрядцев (21, 50; 24, 296).

Для выяснения причин такого исторического нонсенса, вероятно, требуется специальное историко-богословское исследование.

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.

События восстановления празднования дня памяти Всех русских святых исторически совпали с восстановлением Патриаршества в Русской Церкви.

В предсоборный период у Святейшего Синода не было намерения возобновить празднование, появившееся в далеком XVI в. 20 июля 1908 г. крестьянин Судогодского уезда Владимирской губернии Николай Осипович Газукин направил в Святейший Синод ходатайство об установлении ежегодного празднования «Всем святым Российским, с начала Руси прославленным» с просьбой "почтить этот день особо составленною церковною службою". Прошение вскоре было отклонено синодальным определением на том основании, что существующий праздник Всех святых включает в себя и память святых русских (2, 427).

Тем не менее на Поместном Соборе Русской Церкви 1917–1918 гг. праздник был восстановлен. Заслуга восстановления и последующего почитания дня памяти Всех русских святых главным образом принадлежит профессору Петроградского университета Борису Александровичу Тураеву27 и иеромонаху Владимирского Рождественского монастыря Афанасию (Сахарову)28.

Первый, 15 марта 1918 г.29, на заседании Отдела о богослужении, проповедничестве и храме, представил Собору доклад, в котором, в частности, замечал, что "в наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием единой Православной Русской Церкви, представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братьям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха" (18, 6–7).

Одобренный отделом доклад Тураева 20 августа 1918 г. был рассмотрен Собором, и наконец, 26 августа, в день тезоименитства Святейшего Патриарха Тихона, было принято историческое постановление30: "1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви празднование дня памяти Всех святых русских. 2. Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского поста" (2, 427–428; 18, 7).

Собор постановил печатать исправленную и дополненную Службу инока Григория в конце Цветной Триоди. Однако спешно взявшиеся за этот труд Б.А. Тураев и иеромонах Афанасий вскоре пришли к выводу, что заимствовать из службы инока Григория можно лишь самую малую часть, тогда как все остальное необходимо составлять заново, "частью сложивши совершенно новые песнопения (это труд взял на себя главным образом Б.А. Тураев), частью выбравши наиболее характерное и лучшее из существующих богослужебных книг, по преимуществу из отдельных служб Русским святым (эту работу проделал иеромонах Афанасий)" (18, 7–8).

Инициаторам восстановления памяти Всех русских святых очень хотелось составленную ими службу "провести через Собор", который вот-вот должен был закрыться. Поэтому еще неполностью готовая, 8 сентября 1918 г., на предпоследнем заседании богослужебного отдела Поместного Собора, новая служба была рассмотрена, одобрена и передана на последующее утверждение Святейшему Патриарху и Священному Синоду (18, 9). 18 ноября, уже после закрытия Поместного Собора, Патриарх Тихон и Священный Синод благословили печатание новой Службы под наблюдением митрополита Владимирского и Шуйского Сергия (Страгородского), что и было осуществлено до конца 1918 г. в Москве с большими трудностями31. Наконец 13 декабря того же года всем епархиальным архиереям был разослан указ о восстановлении дня памяти Всех русских святых, а 16 июня 1919 г. направлен и типографски отпечатанный текст службы с указанием совершать ее в ближайший воскресный день по получении (2, 428–429).

К несчастью, из-за событий революции 1917 г. восстановленный Собором праздник снова едва не был быстро забыт, как это уже случалось ранее. На этот раз это было связано главным образом с гонениями, воздвигнутыми на Русскую Церковь в XX в. К тому же 23 июля 1920 г. скончался Б.А. Тураев, очень желавший и далее трудиться над дополнением и исправлением спешно составленной службы (18, 9), а архимандрит32 Афанасий, по своему смирению, не решался один браться за такой ответственный труд.

Однако восстановленному празднику Промыслом Божиим не попущено было снова оказаться забытым. А воздвигнутые на Русскую Церковь гонения удивительным образом только помогли его повсеместному распространению.

От Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. до настоящего времени

Осенью 1922 г. епископ33 Афанасий (Сахаров) во время своего первого ареста в 17-й камере Владимирской тюрьмы встретился с рядом единомысленных с ним почитателей только что восстановленного праздника. Сам владыка Афанасий называл имена 11 человек, это были: архиепископ Крутицкий Никандр (Феноменов), впоследствии митрополит Ташкентский; архиепископ Астраханский Фаддей (Успенский), впоследствии Тверской; епископ Вязниковский Корнилий (Соболев), впоследствии архиепископ Свердловский; епископ Суздальский Василий; игумен Московского Чудова монастыря, впоследствии архимандрит Филарет; московские протоиереи Сергий Глаголевский и Николай Счастнев; священник Сергий Дурылин; правитель дел Высшего Церковного Управления Петр Викторович Гурьев; московский миссионер Сергей Васильевич Касаткин и иподиакон архиепископа Фаддея – Николай Александрович Давыдов, впоследствии священник в Твери (17, 66–67; 18, 17). По свидетельству Владыки Афанасия, этим собором арестантов "после неоднократных оживленных бесед об этом празднике, о службе, об иконе, о храме во имя сего праздника, было положено начало нового пересмотра, исправления и дополнения службы, напечатанной в 1918 г.", а также "была высказана мысль о желательности дополнить службу так, чтобы ее можно было совершать не только во 2-ю неделю по Пятидесятнице, но по желанию и в другое время и не обязательно в воскресный день" (18, 9–10). И уже в самое ближайшее время служба претерпела ряд изменений: некоторые песнопения были переставлены местами, появились и новые, посвященные святым, не упомянутым в службе 1918 г. (18, 10).

Наконец, там же, в тюрьме, 10 ноября 1922 г., в день преставления святителя Димитрия Ростовского, списателя житий святых, в первый раз было совершено празднование Всем русским святым, не в воскресный день и по исправленной службе (18, 10).

1 марта 1923 г. в 121-й одиночной камере Таганской тюрьмы, где Владыка Афанасий ожидал ссылки в Зырянскую область, им было совершено освящение походного антиминса в честь Всех русских святых для своей келейной церкви (17, 68 и 75; 18, 10).

Вышеуказанные события еще более укрепили святителя Афанасия в мысли о том, что утвержденную Собором 1917–1918 гг. службу Всем русским святым необходимо дополнять и далее, "а вместе с тем явилась" мысль о желательности и необходимости установления и еще одного дня для общего празднования всех Русских святых, сверх установленного Собором" (18, 10). И действительно: праздник Всех русских святых по своему значению для Русской Церкви вполне заслуживает того, чтобы служба для него была насколько это возможно полной и праздничной, чего, согласно Церковному Уставу, невозможно достичь, если совершать ее только единожды в год и только в воскресный день – во 2-ю неделю по Пятидесятнице. Кроме того, в этот день во многих местах России совершаются празднования в честь местных святых; Русская обитель на Афоне и ее подворья совершают в этот день вместе со всем Афоном празднование Всем Афонским преподобным; наконец, в этот же день совершается память святых Болгарской Церкви и Церкви Чешских земель и Словакии, что ставит в затруднительное положение тех православных русских людей, которые Божиим Промыслом живут в этих славянских странах и ведут свою церковную жизнь в лоне братских Поместных Церквей. Соединить празднование Всех русских святых с вышеперечисленными местными празднованиями, которые не могут быть перенесены на другой день, по мысли Устава, никак нельзя. Поэтому "с неотложной необходимостью возникает вопрос об установлении второго, непереходящего праздника Всех русских святых, когда бы во всех русских храмах" могла бы быть совершаема только одна полная праздничная служба, не стесняемая никакой другой" (18, 11 и 17).

Временем совершения второго празднования Всех русских святых святителем Афанасием было предложено 29 июля – следующий день после памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. В таком случае "праздник нашего равноапостола будет как бы предпразднством к празднику Всех святых, процветших в той земле, в которую он всеял спасительные семена веры Православной" (18, 12). Святитель Афанасий предложил также на следующий день после праздника вспомнать "многоименный сонм хотя и не прославленных еще к церковному чествованию, но великих и дивных подвижников благочестия и праведников, а также строителей Святой Руси и разнообразных деятелей церковных и государственных"34, чтобы, таким образом, второе празднование Всем русским святым торжественно совершалось во всей Русской Церкви в течение трех дней (18, 12).

Несмотря на такие грандиозные замыслы святителя-песнотворца в отношении почитаемого им праздника, до 1946 г. Русская Церковь не имела возможности не только совершать торжество своих святых дважды в год, но и вообще не могла чествовать эту память повсеместно. Печатная Патриархийная служба 1918 г. "разошлась по рукам участников Собора… и не получила широкого распространения", сделавшись в короткое время редкостью, а "рукописные списки (с нее) были в очень немногих церквах", а остальные вообще ее не имели (16, 86). И только в 1946 г. вышла в свет "Служба Всем святым, в земле Российской просиявшим", изданная Московской Патриархией, после чего началось повсеместное празднование памяти Всех русских святых в нашей Церкви.

Тем не менее после выхода в печать службы праздника, работа над ее исправлением и дополнением не закончилась. Автор большинства песнопений, святитель Афанасий, продолжал трудиться над службой до своей блаженной кончины, последовавшей в 1962 г.

Сегодня праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, в Русской Церкви является одним из наиболее торжественных дней всего церковного года35. Однако думается, что служба праздника могла бы еще быть дополнена. Святитель Афанасий в свое время предлагал обогатить ее тремя особо составленными канонами: "1) для молебна на тему: чудом Божиим и подвигами святых строилась Святая Русь, 2) Богородице для утрени на тему: Покров Богоматери над Русской землей и 3) особого канона для панихиды по подвижникам благочестия, совершаемый в самый праздник после вечерни, накануне поминовения их" (18, 15).

Главным же неисполненным желанием святителя Афанасия относительно службы Всех русских святых до сих пор остается отсутствие в ней особого «Слова похвального на память Всех святых, в земле Русской просиявших». В 1955 г. Владыка Афанасий так писал об этом своему другу – архимандриту Сергию (Голубцову)36, преподавателю Московской Духовной Академии: "…Я давно пришел к мысли, что…(в) нашей службе должно быть обязательным чтение "Слова похвального на Собор всех русских святых", в котором были бы воспомянуты по именам все русские святые (за исключением Печерских, из которых должны быть воспомянуты более известные). При этом похвала каждому святому из одной, двух, не более трех фраз должна быть не столько плодом ораторского таланта составителя. Эти похвалы должны быть сложены из характеристик наших святых, выбранных из летописных отзывов о них, из древних житий и других памятников. Похвалы должны быть составлены по возможности из точных выражений памятников. "Слово похвальное" должно быть не сочинено, а составлено. Не найдется ли среди студентов нашей академии талантливый и благоговейный проповедник (а вместе и историк), который бы в качестве кандидатского сочинения взял тему: «Слово похвальное на Собор всех святых, в земле Русской просиявших»? Если бы мою мысль оказалось возможно осуществить, я со своей стороны дал бы еще некоторые советы и указания" (20, 50–51). Это "Слово" святитель Афанасий полагал уместным читать на пять статий (частей) в разных местах службы: перед шестопсалмием, после седальнов по 1-м и 2-м стихословии, после седальна по полиелее и по 3-й песне канона (18, 108, 110–111, 115, 124). По 6-й песне канона Владыка надеялся впоследствии читать за службой синаксарий37 "об установлении и значении сего праздника" (18, 15 и 133). В современном варианте службы (см.: 13, май, ч. 3, 308–352; 14, 495–549) эти чтения отсутствуют.

Впрочем, несмотря на это, службу Всем русским святым в ее современном состоянии следует признать одним из самых значительных явлений в истории русской церковной гимнографии, потому как она имеет много очевидных достоинств. Во-первых, в службе подвиг русских святых выявлен во всей возможной полноте и показан с различных сторон38. Во-вторых, по своему музыкальному содержанию (использование всех восьми гласов, многих подобнов, в том числе очень редких и т. д.) служба превосходит даже многие двунадесятые праздники.

В-третьих, содержащиеся в службе литургические новации39 не кажутся какими-то лишними и надуманными, а, напротив, придают ей сдержанный колорит и внутреннюю цельность, без чего служба была бы явно неполной и казалась бы не такой праздничной, какой она является сейчас. Наконец, каждое песнопение службы содержит главное: искреннюю любовь и неподдельное благоговение авторов ее к прославляемым в ней святым, а это – главное не только в гимнографии, но и вообще в служении Церкви Христовой, без которого человеческая жизнь теряет всякий смысл.

Следует также напомнить пожелание святителя Афанасия совершать празднование Всем русским святым хотя бы дважды в год, что он сам неукоснительно делал до конца своей жизни (7, 137–138). Действительно, такой Праздник вполне заслуживает того, чтобы Русская Церковь совершала его не только во 2-ю Неделю по Пятидесятнице, но и еще в какой-либо специально выбранный день40. Здесь также, на наш взгляд, стоит воспользоваться пожеланиями святителя-песнотворца, и второй раз празднование Всем русским святым править в течение трех дней: 15 июля (день памяти святого равноапостольного князя Владимира как предпразднство), 16 июля (сам праздник) и 17 июля (отдание праздника и поминовение непрославленных подвижников благочестия и церковных и государственных деятелей России). Тем более, в эти дни Церковь не совершает празднования великим святым, и службы рядовых святых могут быть совершены на повечерии.

Подводя итог нашей работе, хочется привести слова русского агиолога XX в. Георгия Федотова: "Всякая святость во всех ее многообразных явлениях в истории у всех народов выражает последование Христу" После всех колебаний, преодолевая все соблазны национальной гордости, решаемся сказать, что в древнерусской святости евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории" Первое и последнее впечатление, которое остается при изучении этой святости, – ее светлая мерность, отсутствие радикализма, крайних и резких отклонений от завещанного древностью христианского идеала" (23, 234, 236). На наш взгляд, служба Всем святым, в земле Российской просиявшим, сполна подтверждает эту мысль. Хотя, возможно, впоследствии41 в ней появятся новые возвышенные и полные любви гимны в честь наших святых сродников, которые лишь еще яснее донесут будущим поколениям русских людей чувство благоговейной признательности нашим святым. И поэтому верим, что праздник сей никогда более не будет забыт русским народом и будет ежегодно торжественно совершаться в Русской Церкви до скончания века, поскольку святые Церкви, по слову Спасителя, являются светом для всего мира, и этот свет светит везде и всем, ибо Источник его – Сам Бог (Мф. 5: 14–16).

Примечания:

1) Разные источники предлагают разную датировку (ср., например, 9, 143 и 10, т. 1, 368).

2) Кроме апостола Андрея на территории будущей Руси проповедывали апостолы Варфоломей и Фаддей (в Армении) и Симон Зилот (в Грузии) (9, 153-154).

3) Непосредственными помощниками апостола Андрея были апостолы от 70-ти: Стахий, Амплий, Урван, Наркисс, Апеллий и Аристовул (9, 144).

4) О подробной истории этих Церквей см. 10, т. 1, 107,112–113,122–123.

5) По другим сведениям в 99 г. (9, 157).

6) По другим сведениям в 101-102 гг. (9, 157).

7) Подробнее о св. Амате см.: 9, 16, 308.

8) Более полный список святых, подвизавшихся или скончавшихся на территории нашего будущего Отечества, см.: 9, 307–309 и 10, кн. 1, 368–369.

9) См. молитву на литии из службы праздника (14, 551–554).

11) Подробнее об этом храме см.: 10, кн. 2, 35-37.

12) Некоторые стихиры из службы святой Ольге, написанной в XV в. Пахомием Логофетом, заставляют сделать предположение об их домонгольском происхождении. Например, см.: 10, кн. 2, 58, 440.

13) За период от Крещения Руси до Макариевских Соборов (1547, 1549 гг.) в месяцеслов Русской Церкви попадает память 68 святых, которым было установлено общецерковное и местное почитание (27, 3). Игумен Андроник (Трубачев) в приложениях к "Истории Русской Церкви" митрополита Макария (Булгакова) приводит хронологический список канонизированных святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Православной Церкви с необходимыми пояснениями (см. 10, кн. 2, 650-662).

14) Так, церковную канонизацию святых мучеников Бориса и Глеба поначалу было очень сложно установить из-за того, что высшая иерархия, то есть греки митрополиты "питали какие-то сомнения в святости новых чудотворцев", а в 1072 г. при перенесении их мощей "митрополит Георгий бе не верствуя, яко свята блаженная", и "нужна была твердая вера русских людей в своих новых святых, чтобы преодолеть все канонические сомнения и сопротивления греков, вообще не склонных поощрять религиозный национализм новокрещеного народа" (23, 40).

15) См. синаксарий в Неделю всех святых (22, л. 282 об. – 283 об.).

16) Канонизация святителя Макария состоялась на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 г. День его памяти – 12 января (по новому стилю).

17) Подробнее о личности инока Досифея см.: 5, 89 и 11, 72–74.

18) Расхождение в числе новопрославленных святых связано, вероятно, с памятью Соловецких подвижников Зосимы и Савватия: в одних источниках им положена общая память, в других же – в разные дни (см., например, 11, 107).

19) Заседания Собора проходили 1-2 февраля (11, 104–105; 13, июль, 226).

20) Хотя многие источники предписывают и этим святым праздновать "повсюду" (11, 107).

21) Заседание Собора проходило, вероятнее всего, в Успенском Соборе Московского Кремля 10 марта, в Неделю Торжества Православия (11, 108-109).

22) Список святых приводится по 11, 109-110 и 3, 107–108.

23) Полный список архиереев – участников Собора см.: 11, 106.

24) Подробнее см.: 21, 50.

25) Ср., например, 5, 70; 21, 50–55 и 24, 295-299.

26) Подробно о "Слове Похвальном всем русским святым" см.: 12, 282 и 24, 297–298.

27) Борис Александрович Тураев (1868–1920) – выдающийся русский востоковед, литургист и агиолог. Автор службы преподобномученику Афанасию Брестскому и большинства оригинальных песнопений службы Всем святым, в земле Российской просиявшим. По воспоминаниям митрополита Евлогия (Георгиевского), "святой человек, знавший богослужение лучше духовенства" (2, 131–132).

28) Будущий святитель Афанасий, епископ Ковровский, исповедник и песнописец (2 июля 1887 – 28 октября 1962), канонизованный Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 г.

29) Начиная с 1/14 февраля 1918 г., все даты приведены по новому стилю.

30) Подробно о заседании третьей сессии Поместного Собора РПЦ 1917–1918 гг. и об установлении Праздника в честь Всех русских святых см.: 25, 45–47; 18, 5–7.

31) Была напечатана отдельная брошюра гражданской печати в "случайно найденной типографии и потому… в службе оказались некоторые опечатки" (подробнее см.: 18, 16).

32) 2 февраля 1920 г. иеромонах Афанасий возведен в сан архимандрита (17, 48, 294).

33) 10 июля 1921 г. была совершена хиротония архимандрита Афанасия во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Возглавлял хиротонию митрополит Владимирский Сергий (Страгородский) (6, 18).

34) Полный список имен в труде святителя Афанасия "Синодик храма Всех святых, в земле Российской просиявших. О упокоении" (22, 327), которого мы, к сожалению, не смогли найти.

35) В 1988 г. Русская Церковь торжественно праздновала тысячелетие своего Крещения. Для этого события была составлена специальная служба "Господу Богу нашему, в Троице славимому, в память Крещения Руси и Всех святых, в земле Российской просиявших", которая в своем последовании содержит все главные песнопения вышерассмотренной службы (см. 26, 3–50). А недавно опубликованная "Служба новомученикам и исповедникам Российским" также заимствует некоторые песнопения из Службы русским святым (см.: 19, II-XVI).

36) Сергий (Голубцов), архиеп. Новгородский и Старорусский (1906-1982) – иконовед, иконописец. Сын профессора МДА А.П.Голубцова. Духовный сын преподобного Алексия (Соловьева) Зосимовского. С 1950 г. – в братии Троице-Сергиевой Лавры. С 1951 г. – преподаватель МДА (церковная археология, Ветхий Завет и древнееврейский язык). С 1955 г. – епископ, а с 1963 – архиепископ. С 1967 г. – на покое в Лавре, духовник братии (20, 727-728).

37) Синаксарий – собрание исторических сведений о празднике или о каком-либо святом. В Триодях эти синаксарии обыкновенно полагаются после 6-й песни праздничного канона (4, 600).

38) Например: 1) святость – дар Божий, и достижение ее возможно только на пути следования Христу ( Ин. 14: 6, 12, 23); 2) молитвами русских святых стоит и будет до скончания века стоять в истине наша Церковь; 3) мы имеем особое дерзновение, обращаясь к нашим святым, потому что они – наши сродники; 4) Русская Церковь явила миру все возможные степени святости (и мучеников, и святителей, и преподобных, и праведных, и юродивых ради Христа, и даже – равноапостолов); 5) известное нам число русских святых (см. молитву на литии) особенно впечатляет (а если этот список пополнить святыми, канонизированными Русской Церковью в 2000-2004 гг., то он станет еще пространнее!).

39) Особенно: чин литии, исполнение трех величаний, использование четырех избранных псалмов и пение кондака Успению Божией Матери на Литургии.

40) По крайней мере, в тех храмах, которые освящены в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, совершение такой службы минимум дважды в год кажется нам вполне естественным и литургически оправданным.

41) Все знаменитые своими гимнографическими шедеврами службы составлялись Церковью на протяжении нескольких веков (например, песнопения службы Рождеству Христову охватывают период с IV по IX вв.; подобное мы встретим у всех двунадесятых праздников). И именно в этом нам видится всеобщая любовь церковного народа к песнопениям этих богослужений.

Источники и литература:

1) Библия.

2) Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. – М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2001.

3) Голубинский Е.Е., проф. История канонизации святых в Русской Церкви, 2-е изд. – М., 1903.

4) Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. – М.: Издательский Отдел Московского Патриархата, 1993.

5) Евгений (Болховитинов), митроп. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви. – М.: Русский Двор, Свято- Троицкая Сергиева Лавра, 1995.

6) Житие святителя Афанасия, епископа Ковровского, исповедника и песнописца. – М.: Отчий Дом, 2000.

7) Катышев Г.И. Петушки обетованные. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2002.

8) Лебедев Л., прот. Крещение Руси. – М.: Русский Хронограф, 2003.

9) Ляшевский С., прот. История христианства в земле Русской с I по ХI век. – М.: Фаир-Пресс, 2002.

10) Макарий (Булгаков), митроп. История Русской Церкви. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.

11) Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002.

12) Макарий (Веретенников), иг. Митрополит Московский Макарий и церковно-литературная деятельность его времени//Тысячелетие Крещения Руси: Международная церковная научная конференция "Богословие и духовность". Москва, 11-18 мая 1987 г. – М., 1989.

13) Минея. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-2003.

14) Минея-июнь. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 1996.

15) Миролюбов Г., доц. Древний Херсонес и Русская Церковь//Журнал Московской Патриархии, 1952, № 2. С. 51–57.

16) П.Л. Служба Всем святым, в земле Российской просиявшим//Журнал Московской Патриархии, 1946, № 9. С. 86–87.

17) Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003.

18) Служба Всем святым, в земле Русской просиявшим (празднование 15, 16, 17 июля). – М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 1995.

19) Служба новомученикам и исповедникам Российским//Московские Епархиальные Ведомости, 2002, № 5–6 (на вкладке).

20) Собрание писем святителя Афанасия. – М.: Правило веры, 2001.

21) Спасский И. Первая служба Всем Русским святым и ее автор//Журнал Московской Патриархии, 1949, № 8. С. 50–55.

22) Триодь Цветная. – М.: Издание Московской Патриархии, 1992.

23) Федотов Г. Святые Древней Руси. – М.: Московский рабочий, 1990.

24) Феофилакт (Моисеев), игум. "Слово похвальное Всем Русским Святым" – памятник церковной литературы ХVI века//Тысячелетие Крещения Руси: Международная церковная научная конференция "Богословие и духовность". Москва, 11–18 мая 1987. – М., 1989.

25) Цыпин В., прот. История Русской Церкви, 1917–1997. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997.

26) Чинопоследования праздника Крещения Руси. – М.: Издание Московской Патриархии, 1988.

27) Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. Канонизация святых в Русской Православной Церкви//XII Международные Рождественские Образовательные чтения "Подвиг новомучеников и исповедников Российских и духовное возрождение Отечества". – Москва, 25 января 2004. – М., 2004.

23 июня 2006 г.

* * *

|

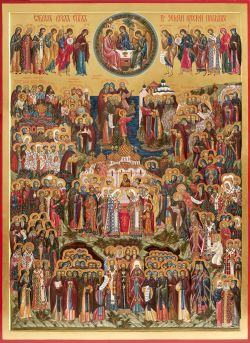

| Икона Собора всех святых, в земле Русской просиявших |

Собор всех святых, в земле Русской просиявших, празднование Русской Православной Церкви, посвященное памяти всех русских святых. Празднуется во второе воскресенье после праздника Пятидесятницы

Идея соборного празднования памяти русских святых появилась в середине XVI века, после прославления сонма русских святых на Московских Соборах 1547 и 1549 годов. Первая служба в честь "новых российских чудотворцев" была составлена Григорием, иноком суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, и предназначалась для пения 17 июля; этот день стал первоначальной датой празднования Собора русских святых. Служба переписывалась в рукописях [1], но не вошла в печатные московские издания богослужебных книг XVI-XVII веков. С конца XVIII века она издавалась старообрядческими типографиями [2]. После XVII века это празднование сохраняется только в старообрядческой среде и совершается в неделю (т. е. в воскресенье) после памяти пророка Илии (20 июля). Последование включает тропарь 3-го гласа: "Пречестная верста Богом возлюбленная, отцы преблаженнии", кондак 8-го гласа, на подобен "Яко начатки": "Яко благочестия проповедники и нечестия обуздатели", канон 8-го гласа, ирмос: "Песнь возслем, людие", нач.: "Вси песньми духовными, иже постом просиявшая". По певческим рукописям с XVII века известны распетые стихиры (славники) из этой службы. Набор из славников (обычно 6) устойчиво приводится в рукописях поморской традиции (Певческие книги. 2001).

Около 1643 года иером. Мелетий Сириг, протосинкелл Константинопольского патриарха, по просьбе митр. Петра (Могилы) написал службу "преподобным отцам Киево-печерским и всем святым, в Малой России просиявшим", т. е. украинский аналог службы в честь всех русских святых. В конце 1640-х годов по образцу службы иером. Мелетия соловецкий иером. Сергий (Шелонин) написал службу "всем святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим" (известна по единственной рукописи XVII века - РНБ. Сол. 877/987). Несмотря на названия, службы иеромонахов Мелетия и Сергия посвящены не только преподобным, но и святым, прославленным в других ликах; названия обусловлены тем, что обе службы составлены по образцу службы в честь всех преподобных отцов в Сыропустную субботу [3]. Большого распространения в богослужебной практике последования, составленные иеромонахами Мелетием и Сергием, не получили.

Помимо гимнографических произведений, для службы русских святых создавались четьи тексты. Так, инок Григорий Суздальский написал "Похвальное слово" в честь новых чудотворцев [4], иером. Сергий (Шелонин) - "Похвальное слово русским преподобным" [5].

Современное празднование всех святых, в земле Российской просиявших, было установлено по решению Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. На заседании 7/20 августа был заслушан доклад проф. Б. А. Тураева о праздновании памяти всех святых, новых чудотворцев российских [6]. В докладе был сделан краткий обзор истории службы новым российским чудотворцам, приведены примеры подобных служб (ветхозаветным праотцам, преподобным афонским и др.) и предложено восстановить празднование памяти русских святых в воскресный день после памяти всех святых недели по примеру памяти афонских подвижников, отмечаемой на Св. Горе. Заслушав доклад, Собор определил восстановить празднование дня памяти всех рус. святых в первое воскресенье Петрова поста, а соответствующее последование (основанное на последовании инока Григория, но исправленное и дополненное Высшим Церковным Управлением) напечатать в конце Цветной Триоди. Статьи были переданы в Редакционный отдел Собора и приняты с небольшими поправками 13/26 августа [7]. Дополнение и исправление службы было поручено Тураеву и иером. Афанасию (Сахарову).

Служба была почти полностью переписана, из старой осталось лишь несколько песнопений. Первоначальный вариант службы издали брошюрой гражданской печати в Москве в 1918 году; издание отличалось большим количеством опечаток. Иером. Афанасий (Сахаров) редактировал службу в продолжение всей жизни. Следующее издание ее вышло в Москве в 1946 году. Окончательный текст службы, более полный по сравнению с текстом первых изданий, был выпущен в составе Миней, подготовленных Московской Патриархией в 1978-1989 годах [8]. Служба имеет много особенностей, обусловленных желанием иером. Афанасия выделить ее в круге праздников Русской Православной Церкви; она включает избыточный гимнографический материал, что позволяет со всей полнотой совершать ее как в воскресный, так и в будний день. Некоторые особенности составленной иером. Афанасием службы не вполне традиционны: поименное перечисление всех русских святых на литии не имеет аналогов в древних службах (а после прославления сонма новомучеников на Архиерейском Соборе 2000 года стало практически неосуществимым), соединение трех величаний, обращенных к Богу, Божией Матери и ко всем русским святым, не находит соответствия в Типиконе.

Помещенное в Минее последование включает тропари 8-го гласа: "Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния" и 4-го гласа: "Иерусалима вышняго гражданы"; кондак 3-го гласа, на подобен "Дева днесь": "Днесь лик святых, в земли нашей Богу угодивших"; канон утрени 8-го гласа (ирмос: "В чермнем фараона с колесницами погрузил еси", нач.: "Вси в песнех духовных воспоим согласно"); малый молебный канон, составленный по подобию молебного канона Богородице 8-го гласа (ирмос: "Воду прошед яко сушу", нач.: "Многими содержими напастьми, к вам прибегаем"); более 10 самогласнов, 3 цикла подобнов, а также циклы стихир на литии, на вечерне и на елеопомазании в конце утрени, включающие подобны всех гласов. Паремии вечерни: Ис. 49:8-15, Сир. 44:1-14, Прем. 3:1-9; Евангелие утрени: Мф. 4:25-5:12; чтения литургии: прокимен из Пс 15, Кол. 3:20-4:3 (или Евр. 11:33-12), аллилуиарий со стихами Пс 43, Лк. 12:32-40 (или Мф. 4:25-5:12), причастен Пс. 149:4; помимо прочего, в состав службы входят особые тропари на блаженнах.

Служба пользуется большой популярностью (хотя, как правило, некоторые ее части - молебное пение накануне, ряд песнопений и др. – на практике сокращаются или опускаются), некоторые ее тексты (напр., стихиры подобны "Земле русская") вошли в число наиболее известных и любимых в Русской Церкви.

Тропарь, глас 1

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Ин тропарь, глас 4

Иерусали́ма Вы́шняго гра́жданы,/ от земли́ на́шея возсия́вшия/ и Бо́гу во вся́цем чину́ и вся́ким по́двигом угоди́вшия,/ прииди́те, воспои́м, ве́рнии:/ о, всеблаже́ннии земли́ Росси́йския засту́пницы,/ моли́теся ко Го́споду,/ да поми́лует сию́ от гне́ва Своего́,/ исцеля́я сокруше́ние ея́,// и ве́рныя лю́ди Своя́ уте́шит.

Литература

- Спасский И. Первая служба Всем Русским Святым и ее автор // ЖМП. 1949. № 8. С. 50–55;

- Служба Всем Святым, в земле Русской просиявшим. М., 1995;

- Макарий (Веретенников), архим. Эпоха новых чудотворцев: (Похвальное слово новым рус. святым инока Григория Суздальского) // АиО. 1997. № 2 (13). С. 128–144;

- Певческие книги выголексинского письма. XVIII – 1-я пол. XIX в. / Сост. Ф. В. Панченко. СПб., 2001. (Описание РО Б-ки РАН; Т. 9. Вып. 1);

- Казанцева Г. Е. Особенности церковнослав. языка службы «Всем святым, в Земле Русской просиявшим» свт. Афанасия (Сахарова) // ЕжБК, 2003. С. 377–380;

- Панченко О. В. Из археогр. разысканий в области соловецкой книжности: I. «Похвальное слово рус. преподобным» – соч. Сергия Шелонина: Вопрос атрибуции, датировка, характеристика авт. редакций) // ТОДРЛ. 2003. Т. 53. С. 547–592;

- он же. Из археогр. разысканий: II. «Канон всем святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим» – соч. Сергия Шелонина // ТОДРЛ. 2004. Т. 56. С. 453–480.

Использованные материалы

- А.А. Лукашевич, "Всех святых, в земле Российской просиявших" // Православная энциклопедия, т. 9, с. 705-706

[1] Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 385

[2] Краков, Б. г.; Гродно, 1786, 1789; Супрасль, 1786, 1787; М., 1911

[3] Панченко. 2004

[4] Макарий, архим. 1997

[5] Панченко. 2003

[6] Деяние 146 - Собор 1918. Деяния. Т. 10. С. 146–147

[7] Деяние 150 – Там же. С. 216-217

[8] Минея. (МП). Май. Ч. 3. С. 308-387; см. также: Служба. 1995

* * *

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский

Краткое житие святителя Кирилла Александрийского

Св. Кирилл происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. Он изучил светские науки, в том числе и философию, но больше всего стремился приобрести знание Священного Писания и истин христианской веры. В юности св. Кирилл вступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил (385–412 гг.) посвятил его в сан диакона, причислил к клиру и, видя его одаренность, поручил произносить проповеди.

По смерти патриарха Феофила св. Кирилл единодушно был избран на патриарший престол Александрийской Церкви. Удаляя из среды своей паствы врагов св. веры – иудеев и язычников, св. Кирилл заботился и об утверждении своих пасомых в вере и благочестии. Его пламенная ревность о чистоте христианского учения и непреклонная твердость в защите веры особенно обнаружились в борьбе с Несторием, возмутившим своей ересью Церковь. Святитель Кирилл писал увещевательное послание к Несторию и письма императору Феодосию Младшему, папе Целестину I и в разные монастыри, опровергая мнения Нестория и излагая истинное христианское учение о воплощении Сына Божия. На III Вселенском Соборе, созванном в 431 г. в городе Ефесе, святитель Кирилл был председателем. Скончался святитель в 444 г.

Полное житие святителя Кирилла Александрийского

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, выдающийся борец за православие и великий учитель Церкви, происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. Он изучил светские науки, в том числе и философию, но больше всего стремился приобрести знание Священного Писания и истин христианской веры. В юности святой Кирилл поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил (385–412) посвятил его в сан диакона, причислил к клиру и, видя его одаренность, поручил произносить проповеди.

По смерти патриарха Феофила святой Кирилл единодушно был избран на патриарший престол Александрийской Церкви и возглавил борьбу с распространившейся в Александрии ересью Новациана, который учил, что христиане, отпавшие во время гонений от Церкви, не могут быть вновь приняты ею.

Святитель Кирилл, видя безрезультатность увещания еретиков, добился их изгнания из Александрии. Более опасными для Церкви являлись иудеи, неоднократно производившие возмущения, сопровождавшиеся зверскими убийствами христиан. Святителю пришлось долго бороться с этим. Чтобы покончить и с остатками язычества, святитель изгнал бесов из древнего языческого капища и устроил на том месте храм. В него были перенесены мощи святых бессребреников Кира и Иоанна. Еще более трудная борьба предстояла святителю с возникшей несторианской ересью.

Несторий, пресвитер Антиохийской Церкви, в 428 году был избран на Константинопольскую кафедру и получил возможность широко распространять свое еретическое учение, направленное против догмата о неслитном соединении двух естеств в Лице Господа Иисуса Христа. Несторий называл Матерь Божию не Богородицей, а Христородицей, подразумевая, что она родила не Бога, а человека Христа. Святой Патриарх Кирилл неоднократно писал Несторию и разъяснял его заблуждения, но тот продолжал упорствовать. Тогда святитель направил клиру Константинопольской Церкви послания против несторианства, а святому благоверному царю Феодосию Младшему (408–450) – два трактата с обличением ереси. Писал святитель Кирилл и другим Церквам – папе Целестину и другим патриархам, а также инокам некоторых монастырей, предупреждая о возникновении опасной ереси.

Несторий начал открытое гонение на православных. В его присутствии один из его приверженцев, епископ Дорофей, с церковной кафедры провозгласил анафему тем, кто именует Пресвятую Деву Марию Богородицей.

Несторий ненавидел святителя Кирилла и в своих доносах возводил на него всякие клеветы и измышления, называя еретиком. Святитель всеми силами продолжал защищать православие. Положение обострилось настолько, что возникла необходимость в созыве Вселенского Собора, который открылся в 431 году в городе Ефесе. На Собор прибыло 200 епископов от всех христианских Церквей. Несторий, ожидая прибытия епископа Антиохийского Иоанна и других сирийских епископов, не соглашался на открытие Собора. Но отцы Собора начали заседание. Председательствовал Александрийский патриарх, святитель Кирилл. Рассмотрев учение Нестория, Собор осудил его как ересь. Несторий не подчинился Собору, а прибывший епископ Иоанн открыл беззаконный собор, который провозгласил святителя Кирилла еретиком. Смута увеличивалась. По повелению императора архиепископы Кирилл Александрийский и Мемнон Ефесский были заключены в тюрьму. Этой же мере подвергся и Несторий.

Вскоре святители Кирилл и Мемнон были освобождены, и заседания Собора продолжались. Несторий, не подчинившийся определению Собора, был лишен сана и по повелению императора сослан в отдаленное место Сасим, в Ливийской пустыне, где он скончался в тяжелых мучениях: его язык, хуливший Матерь Божию, постигла кара – в нем завелись черви. Определение Ефесского Собора подписали также епископ Иоанн Антиохийский и остальные сирийские епископы.

Святитель Кирилл управлял Александрийской Церковью 32 года: к концу его плодотворной деятельности паства была очищена от еретиков. Мягко и осторожно святитель Кирилл подходил к тем, кто по своей простоте и неведению впадал в ложное мудрование. К одному старцу, подвижнику высокой жизни, неправильно мыслившему о ветхозаветном праведнике архиерее Мелхиседеке как о Сыне Божием, святитель обратился с просьбой помолиться Господу, чтобы Он открыл, как правильно мыслить об этом праведнике. Через три дня старец пришел к святителю Кириллу и сказал, что Господь открыл ему, что Мелхиседек был архиереем и обыкновенным человеком.

Святитель Кирилл сумел преодолеть предубеждение к памяти великого святителя Иоанна Златоуста († 407; память 13 ноября). Патриарх Александрийский Феофил, родной дядя святителя, был противником святителя Иоанна и председательствовал на осудившем его Соборе. Святитель Кирилл с молодых лет находился в окружении противников Иоанна Златоуста и невольно приобрел против него предубеждение. Преподобный Исидор Пелусиот († ок. 436–440; память 4 февраля) неоднократно писал святителю Кириллу и побуждал его внести имя великого отца Церкви в диптих святых, но святитель Кирилл не соглашался. Но однажды он увидел во сне дивный храм, в котором находилась Божия Матерь, окруженная сонмом Ангелов и святых, в числе которых стоял и святитель Иоанн Златоуст. Когда святитель Кирилл хотел приблизиться к Пресвятой Владычице и воздать Ей поклонение, святитель Иоанн Златоуст не допустил его. Матерь Божия просила святителя Иоанна простить святого Кирилла, согрешившего против него по неведению. Увидев, что святой Иоанн медлит, Матерь Божия сказала: "Прости его для Меня, ибо он много потрудился для Моей чести, прославил Меня среди людей и наименовал Богородицей". Святитель Иоанн отвечал: "По Твоему, Владычице, ходатайству прощаю его", – и затем с любовью обнял и облобызал святителя Кирилла.

Святитель Кирилл раскаялся в том, что держал гнев против великого угодника Божия. Созвав всех египетских епископов, он совершил торжественное празднование в честь святителя Иоанна Златоуста.

Скончался святитель Кирилл в 444 году, оставив много творений. Особенно следует отметить толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям, а также апологию в защиту христианства против императора Юлиана Отступника (361–363). Огромное значение имеют пять книг против Нестория, труд о Пресвятой Троице под названием "Сокровище", написанный против Ария и Евномия, и два догматических сочинения о Пресвятой Троице, отличающиеся точностью изложения православного учения о Исхождении Святого Духа. Сочинение против антропоморфизма написано святителем Кириллом для некоторых египтян, которые по неведению представляли Бога в человеческом образе. В числе творений святителя Кирилла имеются и "Беседы", среди которых особенно трогательно и назидательно "Слово об исходе души", помещенное в славянской "Следованной Псалтири".

Святителям Афанасию и Кириллу, архиепископам Александрийским, установлено совместное празднование в знак глубокой благодарности Святой Церкви за многолетние неустанные труды в утверждении догматов Православной веры и ревностной защиты их от еретических учений.

Сведения о святителе Афанасии помещены 2 мая, о святителе Кирилле – 9 июня.

* * *

Преподобный Кирилл Белоезерский, игумен

![]()

Краткое житие преподобного Кирилла Белоезерского

В миру Косма. Родился в Москве от благочестивых родителей. Принял иночество в Симоновом монастыре, своими подвигами снискал уважение всей братии и был отличаем отцом иноков – преподобным Сергием. В 1390 г. братия Симоновской обители упросили преподобного Кирилла быть их игуменом. Многочисленные и знатные посетители, приходившие к игумену за наставлениями и благословением, сильно смущали преподобного Кирилла, избегавшего славы человеческой, и он скоро сложил с себя сан игумена и стал подвизаться как простой инок. Ища совершенного уединения и безмолвия, преподобный Кирилл по чудесному указанию Богоматери удалился на берег Белого озера (Вологодская область) и в глухой лесной чаще начал вести жизнь отшельника. К нему стали стекаться ревнители безмолвия, и св. старец понял, что время его безмолвия кончилось.

В 1397 г. он построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Когда число братии умножилось, преподобный дал для обители устав общежития, который освящал примером своей жизни. В церкви никто не смел беседовать, никто не должен был выходить из нее прежде окончания службы, ко Святому Евангелию подходили по старшинству. За трапезу садились каждый на своем месте, и в трапезной была тишина. Из трапезной каждый молча шел в свою келлию. Деньги хранились в монастырской казне, ни у кого не было никакой собственности. Келлии не запирались, и в них, кроме икон и книг, ничего не держали.

Господь наградил Своего угодника даром прозорливости и исцелений. Однажды не хватило вина для Божественной литургии, преподобный Кирилл велел принести к нему пустой сосуд, который оказался полным вина. Во время голода преподобный Кирилл раздавал хлеб всем нуждавшимся, и он не кончался, несмотря на то, что обычно запасов едва хватало для братии. Однажды преподобный укротил бурю на озере.

Свое последнее богослужение преподобный совершил в день Святой Троицы. Завещав братии хранить любовь между собой, преподобный Кирилл блаженно почил на 90 году своей жизни 9 июня 1427 г.

Преподобный Кирилл любил духовное просвещение и привил эту любовь своим ученикам. По описи 1635 г., в монастыре числилось более двух тысяч книг, среди них 16 «чудотворца Кирилла». Замечательными образцами духовного наставничества и руководства, любви, миролюбия и утешения являются дошедшие до нас три послания преподобного русским князьям.

Полное житие преподобного Кирилла Белоезерского

Преподобный Кирилл, в миру Косма, сын благородных и богатых москвичей, в детстве получил приличное воспитание. Оставшись в юных летах сиротой, он, по поручению родителей, жил у родственника своего, боярина Тимофея Васильевича Вельяминова, окольничего при дворе у князя Димитрия Донского. За тихий нрав и добрую жизнь боярин любил Косму и поручил ему присмотр за хозяйством и за слугами своего дома. Юноше открывалось блистательное поприще светской службы, но он стремился к подвижничеству. Он не открывал расположения своего благодетельному родственнику, потому что уверен был в несогласии Тимофея с его желаниями, и тайно молился Господу. И вот пришел в дом боярина преподобный Стефан Махрищский († 1406; память 14/27 июля), прибывший в Москву по делам обители. Косма открыл ему душу свою. И преподобный Стефан, провидя в юноше будущего подвижника, склонил боярина до того, что тот согласился с желанием его сердца служить единому Господу.

Косма раздал все свое имущество нищим, после чего игумен Стефан привел его в обитель Симоновскую, только что основанную на новом месте архимандритом Феодором († 1395; память 28 ноября/11 декабря), племянником преподобного Сергия. Св. Феодор с радостью принял Косму, облек его в иноческий образ с именем Кирилл и поручил его подвижнику Михаилу, впоследствии епископу Смоленскому. Под руководством старца юный инок со всей ревностью вступил в подвиг иночества. Ночью старец читал Псалтирь, а Кирилл по его приказанию клал поклоны, а по первому удару колокола шел к утрени и прежде всех являлся в церковь. Он старался при непрестанном послушании во всем подражать старцу и просил его позволить вкушать пищу только через два или три дня, но опытный наставник велел ему разделять трапезу вместе с братией, хотя и не до сытости. Кирилл послушался старца, но так мало вкушал, что едва ходил. Архимандрит назначил ему послушание в хлебне, и он сам носил воду, рубил дрова и, разнося теплые хлебы братии, принимал вместо них теплые себе молитвы. По временам преподобный Сергий приходил в обитель Симоновскую для посещения племянника своего Феодора, но прежде всех искал он Кирилла в хлебне и долгое время беседовал с ним о пользе душевной. Изумлялись все братия: каким образом великий Сергий, оставив настоятеля и всех иноков, занимался одним лишь Кириллом, но не завидовали юноше, зная его добродетель. Из хлебни перешел он, по воле настоятеля, в поварню, топил печи и, смотря на пылающий огонь, говорил сам себе: «Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный огонь». Эти смиренные труды Кирилла продолжались девять лет; и стяжал он такое умиление, что не мог без слез вкушать и хлеба. Общее уважение от братии смущало его и он стал юродствовать, чтобы избежать почета. В наказание за нарушение благочиния настоятель назначил ему в пищу только хлеб и воду дней на сорок; Кирилл с радостью выполнил это назначение. Как, однако, ни таил свою духовность прп. Кирилл, опытные старцы понимали его и против его воли заставили принять сан иеромонаха. И тут началась новая для него служба: строго исполняя чреды священнослужения, не оставлял он и прежних монастырских работ в хлебне и поварне.

Вскоре архимандрит Феодор был избран епископом в Ростове, а на его место в Симонов возвели преподобного Кирилла, не внимая его слезам и отрицанию. Это было в 1390 году. Но прп. Кирилл, теперь уже архимандрит, не изменил образа жизни и в свободное время выходил на работу вместе с послушниками. Богатые и знатные люди стали посещать преподобного, чтобы слушать его наставления. Это смущало смиренный дух святого, и он, как ни упрашивали братия, не остался настоятелем, а затворился в своей прежней келлии. Но и здесь частые посетители беспокоили преподобного, и он перешел на старое Симоново. Душа преподобного Кирилла устремилась к безмолвию, и он молил Матерь Божию указать ему место, полезное для спасения. Однажды ночью, читая, как всегда, акафист пред иконой Божией Матери Одигитрия, он услышал голос: «Иди на Белоозеро, там тебе место». Вместе с тем заблистал свет, и из оконца Кирилл увидел на дальнем севере озаренное место. Услышав от друга своего Ферапонта (память 27 мая/9 июня), какова страна Белозерская, он с той же иконой Богоматери отправился на Белоозеро в сопровождении друга.

В Белозерской стороне, тогда глухой и малолюдной, долго ходили странники и взошли на гору Мяуру. Это самая высокая гора в окрестности Белозерской. Подошву ее омывают волны озера Сиверского. Леса, луга, воды соединились здесь на огромном пространстве и образовали одно из прекраснейших мест России. С одной стороны Шексна разливается извилинами по лугам необозримым, с другой – несколько синих озер разбросано среди густых лесов. Здесь прп. Кирилл увидел то место, которое в видении назначено было для его пребывания, и пал благодарной душой пред Пречистой. Сойдя с горы на площадь, окруженную лесом, поставил он крест, а вблизи его пустынники выкопали землянку. Преподобный Ферапонт вскоре удалился в другое место, и преподобный Кирилл не один год в одиночестве подвизался в подземной келлии. Однажды святой Кирилл, томимый странным сном, лег уснуть под сосной, но едва он закрыл глаза, как услышал голос: «Беги, Кирилл!» Только успел преподобный Кирилл отскочить, как сосна рухнула. Из этой сосны подвижник сделал крест. Прп. Кирилл молился потом, чтобы Господь отнял от него тяжкий сон, и с того времени мог он по несколько суток оставаться без сна. В другой раз преподобный Кирилл чуть не погиб от пламени и дыма, когда расчищал лес, но Бог хранил Своего угодника. Один крестьянин пытался поджечь келлию преподобного. Не раз он подходил к келлии, чтобы выполнить свой умысел; он подложил огонь, но огонь погас. Тогда со слезами раскаяния исповедал он грех свой прп. Кириллу и по его просьбе пострижен был в монашество.

Вскоре из Симоновой обители к преподобному пришли любимые им иноки Зеведей и Дионисий, а затем Нафанаил, впоследствии келарь обители. Многие стали приходить к преподобному и просить удостоить их иночества. Святой старец понял, что время его безмолвия кончилось.

В 1397 г. он построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Когда в окрестности распространилась молва, что пришедший из Москвы архимандрит Кирилл устраивает в пустыне монастырь, то боярину Феодору пришло на мысль, что, верно, архимандрит принес с собой много денег, и он послал слуг своих ограбить Кирилла. Но две ночи сряду подходили те к обители и видели вокруг обители ратных людей. Феодор подумал, что, верно, пришел кто-нибудь из московских вельмож к Кириллу, и послал узнать, кто такой пришел. Ему отвечали, что более недели, как никого из посторонних не было в обители. Тогда Феодор пришел в чувство и, посетив обитель, со слезами исповедал Кириллу грех свой. Преподобный сказал ему: «Будь уверен, сын мой Феодор, что ничего нет у меня, кроме одежды, которую видишь на мне, и нескольких книг». Боярин с того времени стал благоговейно уважать Кирилла и каждый раз, как только приходил к нему, приносил рыбу или что-нибудь другое. После того пришел к нему молчальник Игнатий, муж высокой добродетели; в течение 30 лет жизни в обители Кирилловой он был после Кирилла первым примером подвижничества. Он никогда не ложился для сна и засыпал стоя, прислонясь к стене; нищета и нестяжательность его достигли высшей степени.

Когда в обители Кирилловой умножилось число братий, преподобный дал для нее устав общежития и освящал его примером своей жизни. В церкви никто не смел беседовать и никто не должен был выходить из нее прежде окончания службы; к Святому Евангелию подходили по старшинству. За трапезу садились также каждый на своем месте, и в трапезе была тишина; в пищу предлагались только три кушанья. Весьма строго заповедал преподобный, чтобы ни при нем, ни после него хмельных напитков не только не пили, но и не держали в обители. Из трапезы каждый молча шел в свою келлию, не заходя к другому. Никто не смел получать ни писем, ни подарков, помимо преподобного – к нему приносили нераспечатанные письма; без его благословения и не писали писем. Деньги хранились в монастырской казне, и ни у кого не было никакой собственности, даже пить воду ходили в трапезу. В келлии же ничего не держали, кроме икон и книг, и она никогда не запиралась. Иноки старались один перед другим являться как можно раньше к службе Божией и на монастырские работы, подвизаясь не для людей, а для Господа. Когда случался недостаток в хлебе и братия понуждали настоятеля послать за хлебом к христолюбцам, преподобный отвечал: «Бог и Пречистая Богоматерь не забудут нас, иначе зачем и жить нам на земле?» И не дозволял докучать мирянам просьбами о подаянии. У него был ученик, по имени Антоний, опытный в делах духовных и житейских; его посылал он однажды в год закупить все нужное для монастыря, в прочее же время никто не выходил из обители, а если присылалась какая-либо милостыня, с любовью ее принимали как дар Божий.

В последние годы преподобного боярин Роман, каждый год присылавший по 50 мер ржи, вздумал обеспечить обитель селом и прислал на него дарственную грамоту. Но преподобный, получив грамоту, рассудил так: если станем иметь села, из того выйдут заботы для братии о земном; явятся поселенцы и рядники, безмолвие иноческое нарушится. Потому благотворителю послан был такой ответ: «Тебе угодно, человек Божий, дать село в дом Богоматери на пропитание братии. Но вместо 50 мер ржи, которые ты давал каждый год, отпускай нам 100, если можешь, мы будем довольны тем, а селами владей сам, ибо для братии они не полезны».

Преподобный до того был проникнут любовью к Господу, что при служении литургии и во время чтений церковных не мог удерживаться от благоговейных слез; особенно же лились они у него во время келейного правила.

Кроткий, смиренный, проводя всю жизнь «в слезах и воздыханиях, бдениях же и молитвах» «и в воздержании прилежном», преподобный еще при жизни прославился даром прозорливости и чудес. Некто Феодор поступил в число братии, но спустя несколько времени враг человеческий внушил ему такую ненависть к святому Кириллу, что тот не только не мог видеть его, но даже слышать его голоса. Смущаемый помыслами, пришел он к строгому старцу Игнатию молчальнику исповедать ему тяжкое состояние своего духа: что по ненависти к прп. Кириллу хочет оставить обитель. Игнатий несколько его утешил и укрепил молитвой, убедив остаться на испытание еще на один год; но год миновал, а ненависть не угасла. Феодор решился открыть свой тайный помысл самому Кириллу, но, взошедши в его келлию, устыдился его седины и ничего не мог выговорить. Когда уже хотел он выйти из келлии, прозорливый старец сам начал говорить о ненависти, какую питал к нему Феодор. Терзаемый совестью инок припал к его ногам и молил простить ему согрешение, но святой с кротостью отвечал: «Не скорби, брат мой, все обо мне соблазнились; ты один познал истину и все мое недостоинство, я – точно грешный и непотребный». Он отпустил его с миром, обещая, что впредь уже не нападет на него такое искушение, и с тех пор Феодор пребывал в совершенной любви у великого аввы.

В обитель принесли человека, одержимого тяжкой болезнью, который только просил, чтобы его постригли перед смертью. Преподобный и облек его в иноческий образ с именем Далмат. Через несколько дней стал он кончаться и просил приобщения Святых Таин, но священник замедлил совершением литургии, и когда принес Святые Дары в келлию, болящий уже скончался. Смущенный иерей поспешил сказать о том преподобному, который весьма огорчился. Тогда святой Кирилл скоро затворил оконце своей келлии и стал на молитву. Немного спустя пришел келейник, служивший Далмату, и, постучав в оконце, сказал блаженному, что Далмат жив еще и просит причаститься. Немедленно послал прп. Кирилл за священником, чтобы приобщить брата. И хотя тот был уверен, что уже умер Далмат, однако, исполняя волю аввы, пошел. Но сколько велико было его удивление, когда увидел Далмата, сидящего на постели. Как только он приобщился Святых Таин, стал прощаться со всей братией и тихо отошел ко Господу.

Не достало однажды вина для церковной службы, а нужно было совершать литургию. Священник пришел сказать о том святому Кириллу, и он спросил пономаря Нифонта: действительно ли нет вина. Услышавши же от него, что нет, как бы сомневаясь, велел принести тот сосуд, в котором всегда было вино. Повиновался Нифонт и с изумлением принес сосуд, до того преисполненный вина, что оно даже изливалось, и долгое время не оскудевало вино в сосуде, как некогда елей у вдовицы, по слову пророка Илии.

Подобным образом во время голода умножился запас хлеба, так что и самые хлебники уразумели бывшее чудо. «Кирилл, умноживший вино для литургии, умножал и хлебы для пропитания гладных, помощию Богоматери», – говорили они, и так продолжалось до нового хлеба.

Ученики преподобного ловили по воле его рыбу на озере. Поднялась страшная буря, волны перебегали через лодку, смерть готова была поглотить всех. Стоявший на берегу побежал сказать преподобному об опасности. Он, взяв в руки крест, поспешно пришел на берег и, осенив св. крестом озеро, успокоил волны. Случился пожар в обители, и братия не могли погасить его, но святой стал со крестом прямо против огня, вознес к Богу молитвы, и огонь, как бы устыдившись его молитв, внезапно угас.

Приближаясь к блаженной кончине, преподобный призвал к себе всю братию, назначил ученика Иннокентия в игумена и строго заповедал не нарушать устава его. Поручив затем обитель покровительству Белозерского князя Андрея, прибавил, что «если кто не захочет жить по моему преданию и не станет слушать игумена, вели, государь, выслать тех из монастыря». Тридцати лет был пострижен прп. Кирилл в Симонове монастыре и прожил там тридцать лет, пришедши на место сие уже шестидесятилетним, прожил еще тридцать лет в новой обители сей, доколе не достиг полного числа лет девяноста. От долгих стояний и старости ноги преподобного в последнее время его ослабли, и он в последние дни сидя совершал келейное правило. В день Св.Троицы совершил он последнее богослужение свое. И последнее слово его было к плакавшим братиям: «Не скорбите о моем отшествии. Если получу дерзновение и труд мой угоден будет Господу, то не только не оскудеет обитель моя, но еще больше распространится по отшествии моем, только любовь имейте между собою». Он мирно почил на 90 году своей жизни 9 июня 1427 года.

Незадолго до кончины преподобного был тяжко болен инок Сосипатр. Брат его Христофор поспешил к преподобному Кириллу возвестить, что Сосипатр уже умирает, но преподобный, улыбнувшись, отвечал: «Поверь мне, чадо Христофор, что ни один из вас прежде меня не умрет; после же моего отшествия многие из вас пойдут вслед за мною». И действительно, Сосипатр выздоровел; но по смерти преподобного исполнилось предсмертное пророчество его о братии. Не прошло и одного года после его кончины, как из 53 человека братии переселилось из здешней жизни более 30. Оставшимся преподобный часто является во сне с поддержкой и наставлением.