Вмц. Екатерины (305–313)

В царствование нечестивого императора римского Максимина II[1] в городе Александрия[2] жила девица, по имени Екатерина, происходившая из царского рода[3]. Она была замечательно красива и славилась своею премудростью. Будучи только восемнадцати лет от роду, Екатерина в совершенстве изучила творения всех языческих писателей и всех древних стихотворцев и философов, как например: Гомера, Вергилия, Аристотеля, Платона и других. И не только хорошо знала Екатерина сочинения мудрецов древности, но она изучила также сочинения знаменитейших врачей, как например: Асклипия, Гиппократа и Галена; кроме того она научилась всему ораторскому и диалектическому искусству и знала также многие языки и наречия, так что все дивились ее учености и познаниям. Многие богатые и знатные люди сватались за нее и с этою целью приходили к матери ее, тайной христианке, скрывавшей свою веру по причине жестокого гонения, воздвигнутого в то время на верующих Максимином. Родственники и мать часто советовали Екатерине выйти замуж, чтобы царское наследие отца ее не перешло в руки кому-либо чужому, чрез что они лишились бы окончательно сего наследия. Но Екатерина, как мудрая девица, твёрдо решила в своем сердце сохранить во всю жизнь чистоту девства и крайне не хотела замужества. Когда же родные ее начали усиленно уговаривать Екатерину вступить в брак, она сказала им:

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Свт. Иоа́нна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407)

Иконы Божией Матери: Скоропослушница (X)

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гаврии́ла, Рафаи́ла, Урии́ла, Селафии́ла, Иегудии́ла, Варахии́ла и Иеремии́ла

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) – в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца (по старому стилю) указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют “днем восьмым,” ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит “день осмый,” и тогда “приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним” (Мф.25:31).

Прп. Не́стора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114)

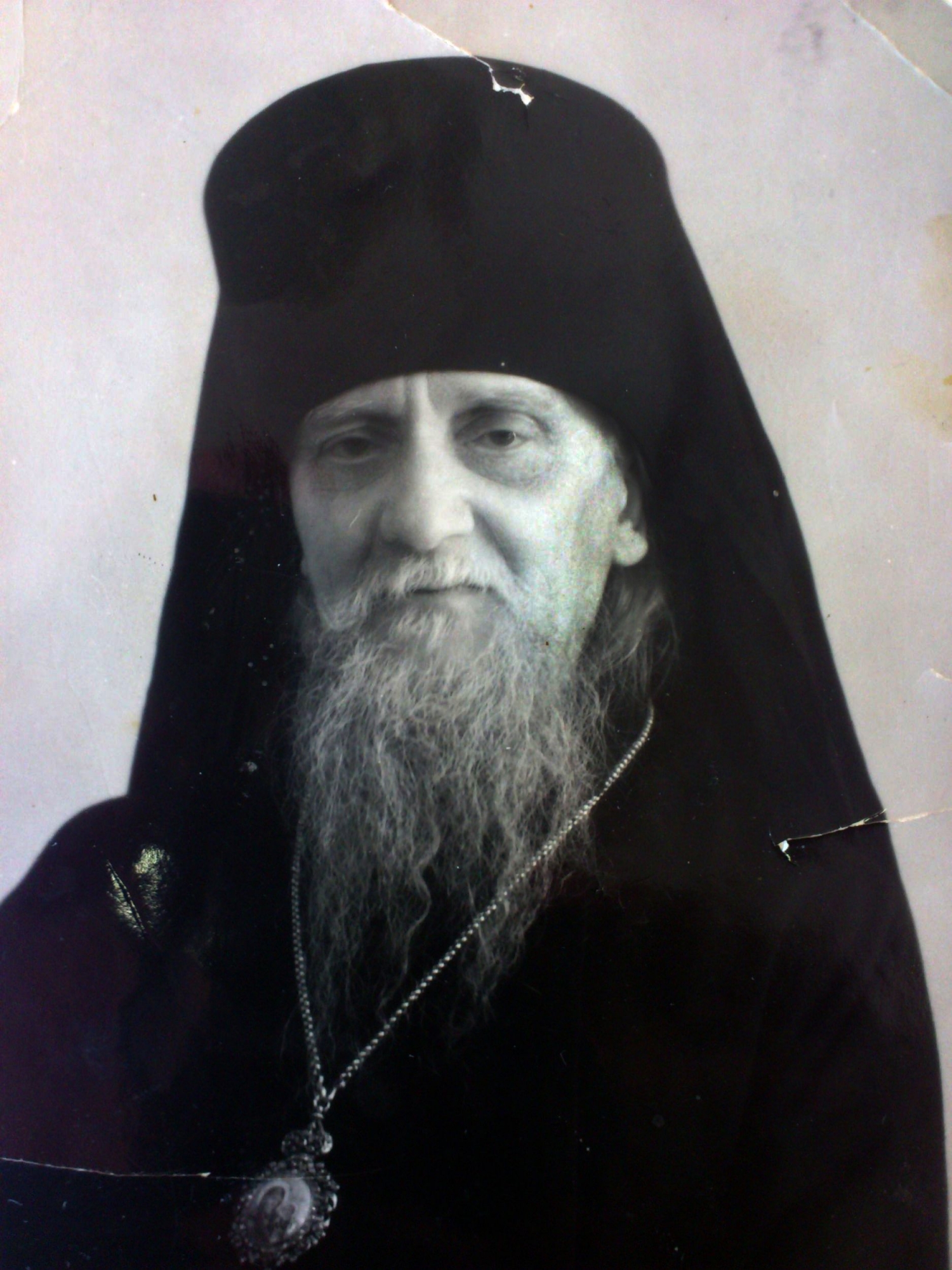

Свт. Афана́сия (Сахарова) исп., епископа Ковровского (1962). Свт. Иоа́нна, епископа Суздальского (1373)

Свт. Афанасий (Сахаров) родился в 1887 году во Владимире. Окончил Московскую духовную академию, стал специалистом по литургике. Принял монашество в 1912 году. Участвовал в Поместном Соборе 1917-1918 гг. и был одним из создателей службы Всем русским святым. В 1921 году хиротонисан во епископа Ковровского. Активно противостоял обновленческому расколу. Провел в тюрьмах и лагерях около 30 лет, но сохранил веру и продолжал молитвенную и литургическую работу даже в заключении. После освобождения в 1955 году жил в Петушках, где и скончался 28 октября 1962 года.

* * *

Родился будущий епископ Афанасий (Сергей Григорьевич Сахаров) 2 июля (ст. ст.) 1887 года, в праздник Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Родители Сергия, Григорий и Матрона, жили во Владимире. Отец, уроженец Суздаля, был надворным советником, мать происходила из крестьян. Их доброта и благочестие стали благодатной почвой, на которой взрастали духовные дарования их единственного сына. Нареченный в честь печальника земли Русской преподобного Сергия Радонежского, будущий владыка глубоко воспринял беззаветную любовь к Церкви и Отечеству, которая так отличала преподобного.

Родился будущий епископ Афанасий (Сергей Григорьевич Сахаров) 2 июля (ст. ст.) 1887 года, в праздник Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Родители Сергия, Григорий и Матрона, жили во Владимире. Отец, уроженец Суздаля, был надворным советником, мать происходила из крестьян. Их доброта и благочестие стали благодатной почвой, на которой взрастали духовные дарования их единственного сына. Нареченный в честь печальника земли Русской преподобного Сергия Радонежского, будущий владыка глубоко воспринял беззаветную любовь к Церкви и Отечеству, которая так отличала преподобного.

Детские и юношеские годы Сергия Сахарова прошли в древнем и святом граде Владимире-на-Клязьме.

Трудности и испытания в жизни Сергия начались с малолетства, став той жизненной средой, в которой он духовно мужал. Отца мальчик лишился в раннем возрасте, но в матери своей нашел все, что нужно было для достойного вхождения в жизнь. Она желала видеть его в монашеском чине, и за это Сергий был признателен ей всю жизнь. Сергий охотно ходил в приходскую церковь, никогда не тяготился продолжительностью церковных служб. Богослужение как высшая степень молитвы было главной любовью будущего владыки. Он с детства предощущал себя служителем Церкви и даже сверстникам своим дерзновенно говорил, что будет архиереем.

Благочестивый отрок легко выучился рукоделию, мог шить и вышивать даже церковные облачения. Это очень пригодилось ему в дальнейшем, во время ссылок и лагерей, когда он шил облачения и ризы для икон. Однажды владыка изготовил даже специальный походный антиминс, на котором литургисал для заключенных.

Начальное учение давалось отроку Сергию нелегко, но он не ослабевал в прилежании, и Господь щедро благословил Своего будущего служителя и исповедника. Владимирскую духовную семинарию, а затем и Московскую духовную академию он, неожиданно для всех, окончил весьма успешно. Впрочем, это не изменило его скромного и смиренного отношения к людям.

Особенно серьезно будущий владыка углубился в вопросы литургики и агиологии. В богослужении находил он для себя особое богословие, будучи очень внимательным к тексту богослужебных книг. На полях личных богослужебных книг владыки можно найти множество примечаний, уточнений, разъяснений особо трудных слов.

Еще в Шуйском духовном училище Сергий Сахаров пишет свой первый литургический гимн — тропарь Божией Матери пред чтимой иконой Ее Шуйско-Смоленской. Академическое его сочинение «Настроение верующей души по Триоди постной» уже свидетельствует о большой осведомленности автора в вопросах церковной гимнологии, которая осталась для него одним из главных увлечений на всю жизнь.

Еще в Шуйском духовном училище Сергий Сахаров пишет свой первый литургический гимн — тропарь Божией Матери пред чтимой иконой Ее Шуйско-Смоленской. Академическое его сочинение «Настроение верующей души по Триоди постной» уже свидетельствует о большой осведомленности автора в вопросах церковной гимнологии, которая осталась для него одним из главных увлечений на всю жизнь.

Первым учителем и духовным наставником Сергия был архиепископ Владимирский Николай (Налимов), оставивший по себе благоговейную память. Следующим педагогом стал известный богослов и строгий аскет, ректор Московской духовной академии епископ Феодор (Поздеевский), который и постриг его в храме Покрова Божией Матери с именем Афанасий, в честь Патриарха Цареградского. От руки владыки Феодора монах Афанасий получает посвящение сначала во иеродиакона, а потом и в иеромонаха. Но именно монашеский постриг владыка Афанасий ценил каким-то особым образом...

Церковные послушания владыки Афанасия начались с Полтавской духовной семинарии, где его сразу заметили как талантливого преподавателя. Но в полную силу ученого-богослова владыка вошел в родной Владимирской семинарии, проявив себя убежденным и вдохновенным благовестником слова Божия. Его вводят в Епархиальный совет, возлагают ответственность за состояние проповеди на приходах епархии. Он же заведует беседами и чтениями при Успенском кафедральном соборе, освещая многие злободневные вопросы тогдашнего времени.

Иеромонаху Афанасию было тридцать лет, когда в России произошла революция. В это время начали часто собираться так называемые «епархиальные съезды», на которых поднимали голову люди, враждебные вековым православным устоям русской жизни. Все это требовало строгой церковной оценки и должного отпора.

В лавру преподобного Сергия в 1917 году съехались представители всех российских мужских монастырей. На этом съезде иеромонах Афанасий (Сахаров) избирается членом исторического Поместного Собора Русской Церкви 1917–18 годов, где работает в отделе по богослужебным вопросам.

В это же время он начинает работу над знаменитой службой Всем святым, в земле Российской просиявшим, ставшей замечательным литургическим памятником его любви к нашей Святой Церкви. Иеромонаху Афанасию принадлежала мысль избрать для стихир на «Господи, воззвах» по одной стихире из Общей Минеи каждому лику святых, а в каноне расположить святых по областям. Каждая песнь канона завершалась, также по его идее, тропарем Божией Матери пред наиболее чтимой в этой области иконой Ее. Рассматривавший новую службу член Синода митрополит Сергий (Страгородский) внес в нее составленный им самим тропарь «Яко же плод красный...». Подготовленный первый вариант службы рассматривал затем и Святейший Патриарх Тихон.

Революция пронеслась по России, как смерч, пролила море христианской крови. Новая власть начала грубое глумление над мощами святых угодников Божиих, истребление духовенства и разорение православных храмов. Верующий народ видел в непрекращающихся бедствиях в нашем Отечестве, гонениях на Церковь Христову исполнение грозных пророчеств о гибели Русского Царства, превращение его «в сброд иноверцев, стремящихся истребить друг друга» (святой праведный Иоанн Кронштадтский, слово 14 мая 1907 года).

В 1919 году в ходе антирелигиозной кампании началось глумление над тем, что особенно дорого Православию, — нетленными останками святых угодников. Во Владимире, как и в других русских городах, в агитационных целях прошла так называемая демонстрация вскрытых мощей народу: их выставляли на всеобщее обозрение в обнаженном виде. Чтобы пресечь надругательство, владимирское духовенство под руководством иеромонаха Афанасия, члена епархиального совета, установило в Успенском соборе дежурство. В храме стояли столы, на которых лежали святые мощи. Первые дежурные — иеромонах Афанасий и псаломщик Александр Потапов — ожидали народ, толпившийся у дверей храма. Когда открылись двери, иеромонах Афанасий провозгласил: «Благословен Бог наш...», в ответ ему раздалось: «Аминь» — и начался молебен Владимирским угодникам. Входящие люди благоговейно крестились, клали поклоны и ставили у мощей свечи. Так предполагаемое поругание святынь превратилось в торжественное прославление.

Вскоре Священноначалие ставит ревностного пастыря на ответственное место: его (уже в сане архимандрита) назначают наместником двух древних монастырей епархии — Боголюбского и владимирского Рождества Пресвятой Богородицы.

Важнейшим и переломным событием в жизни владыки Афанасия стало поставление его из архимандритов во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Произошло это в Нижнем Новгороде в день памяти преподобного Сампсона Странноприимца, 10 июля 1921 года. Возглавил хиротонию митрополит Владимирский Сергий (Страгородский), будущий Патриарх Московский и всея Руси.

Главной заботой и болью святительского подвига владыки Афанасия было не противодействие властей, не разруха и даже не закрытие храмов и монастырей, а появление внутри Церкви нового раскола, известного под именем «обновленчества».

Семена обновленчества как раскольнического течения, призванного реформировать Российскую Православную Церковь, были посеяны задолго до октябрьского переворота. До революции псевдоправославные новации проникли в стены духовных школ, религиозно-философских обществ и были уделом некоторой части интеллигентствующего духовенства. Революционные власти использовали реформаторские идеи для раскола Церкви, но опирались они не на интеллигентствующее меньшинство, а на огромную массу конформистов и маловеров внутри церковной ограды, усвоивших в прежние времена почитание всякой власти кесаря — и самодержавной, и большевистской.

Противостояние святителя Афанасия обновленческому расколу — это не столько борьба с еретическими убеждениями, сколько обличение иудина греха — отступничества от Церкви Христовой, предательства ее святителей, пастырей и мирян в руки палачей.

Святитель Афанасий объяснял своей пастве, что раскольники, восставшие против канонического епископата, возглавляемого Патриархом Тихоном, не имеют права совершать Таинства, а потому храмы, в которых они совершают богослужения, безблагодатны. Он заново освящал оскверненные раскольниками церкви, увещевал отступников приносить покаяние вместе с приходом, обличая тех, кто не раскаялся. Запрещая общаться с обновленцами, чтобы усрамить их, он при этом просил не питать к ним злобы за захват ими православных святынь, так как святые, как говорил Преосвященный, всегда бывают духом только с православными.

Первый арест святителя произошел 30 марта 1922 года. Он положил начало многолетним тюремным мытарствам владыки Афанасия. Но, как это ни покажется странным, положение заключенного владыка считал более легким, чем положение тех, кто, оставаясь на воле, терпел бесчисленные притеснения от обновленцев. Он даже называл тюрьму «изолятором от обновленческой эпидемии». Путь владыки по тюрьмам и ссылкам был нескончаемым и изнурительным: тюрьмы: владимирская, Таганская в Москве, Зырянская, туруханская, лагеря: Соловецкий, Беломоро-Балтийский, Онежский, Мариинские в Кемеровской области, Темниковские в Мордовии...

9 ноября 1951 года окончился последний срок лагерных мытарств шестидесятичетырехлетнего святителя. Но и после этого его держали в полной неизвестности о дальнейшей судьбе, а затем в принудительном порядке поместили в дом инвалидов на станции Потьма (в Мордовии), где режим почти не отличался от лагерного.

Архипастыря могли арестовать прямо в дороге, как случилось однажды при объезде им Юрьев-Польского уезда. В 1937-38 годах его неоднократно, арестовав, готовили к немедленному расстрелу.

В начале Великой Отечественной войны владыку отправили в Онежские лагеря Архангельской области пешим этапом, причем свои вещи заключенные несли на себе. В результате тяжелой дороги и голода владыка так ослабел, что всерьез готовился к смерти...

Онежские лагеря сменились бессрочной ссылкой в Омской области. В одном из совхозов возле городка Голышманово владыка работал ночным сторожем на огородах. Затем был переселен в город Ишим, где жил на средства, присылаемые друзьями и духовными чадами.

Зимой 1942 года епископа Афанасия неожиданно этапировали в Москву. Следствие длилось полгода. Допрашивали около 30 раз, обычно ночами. Обычно допрос шел часа четыре, но однажды продолжался целых девять часов. Иногда за четыре часа допроса мог быть написан всего один лист протокола, а иногда — больше десяти листов... Ни разу на допросах владыка не только никого не выдал, но и не совершил самооговора.

Но вот объявлен приговор: 8 лет заключения в Мариинских лагерях Кемеровской области, прославившихся своей жестокостью. Работы для «идейных врагов соввласти» назначались самые тяжелые и грязные.

Летом 1946 года владыка был вновь этапирован в Москву для нового следствия по ложному доносу. Но вскоре доносчик отказался от своих показаний, и Преосвященного отправили в Темниковские лагеря Мордовии отбывать срок до конца. Физически он был уже слаб и мог заниматься только плетением лаптей. Через два года владыку отправили в Дубровлаг (в той же Мордовии), где по возрасту и состоянию здоровья он уже не работал.

Однако ни при каких обстоятельствах владыка не терял веры в Бога и чувства великой к Нему благодарности. Еле живой после пыток, сдерживая стон, святитель часто говорил близким людям: «Давайте помолимся, похвалим Бога!» И первым запевал: «Хвалите имя Господне». И пение это его оживляло. Вновь пришедших узников владыка ободрял: «Не падай духом. Господь сподобил тебя, по Своей великой милости, немного за Него пострадать. Благодари Бога за это!»

Лагерные работы были всегда изнурительными, а часто и опасными. Однажды владыку Афанасия назначили инкассатором, чем он очень тяготился. Вскоре у него похитили тысячу рублей, о чем пришлось доложить начальству как о собственной недостаче. Не разбираясь в деле, власти тут же наложили на заключенного тяжелые взыскания...

На Соловках владыка Афанасий заразился тифом. Ему угрожала смерть, но Господь явно хранил Своего страдальца, и владыка выжил буквально чудом.

Но при этом постоянном утомлении владыка видел духовную пользу — возможность проявить силу своей веры. Он неизменно держался устава Святой Церкви, никогда не прерывал молитвенного правила, молясь не только келейно, но и в обществе своих сокамерников. Даже в лагере он строго держал посты, находя возможность готовить постную пищу.

С окружающими владыка держался просто и задушевно, находил возможность духовно утешать тех, кто «с воли» обращался к нему за поддержкой. Никогда нельзя было увидеть его праздным: то он работал над литургическими заметками, то украшал бисером бумажные иконки святых, то ухаживал за больными.

7 марта 1955 года епископа Афанасия освободили из Потьминского инвалидного дома, который своим лагерным режимом окончательно подорвал его здоровье. Вначале владыка поселяется в городе Тутаеве (Романов-Борисоглебск) Ярославской области, но затем выбирает для места жительства поселок Петушки Владимирской области.

Хотя с этого времени владыка формально был на свободе, власти всячески сковывали его действия. В Петушках, например, ему разрешали совершать богослужения только при закрытых дверях храма и без архиерейских регалий.

В 1957 году прокуратура Владимирской области вновь рассмотрела дело 1936 года, по которому проходил владыка Афанасий. Владыка был допрошен на дому, приведенные им в свою защиту доводы не были признаны убедительными. Реабилитации не состоялось...

Утешением для владыки были богослужения в Троице-Сергиевой лавре — ведь он, помня свой монашеский постриг в ее стенах, всегда считал себя в числе ее братии. Несколько раз владыка сослужил Святейшему Патриарху Алексию (Симанскому), а 12 марта 1959 года участвовал в хиротонии архимандрита Никона (Лысенко) во епископа Уфимского.

На одном из богослужений владыки Афанасия молящиеся заметили, что во время Евхаристического канона он ходил над полом храма, его как будто плавно выносила из алтаря какая-то волна...

Владыка Афанасий тяжело переживал новый этап либеральных гонений на Церковь в период «оттепели», умножал молитвы русским святым и Матери Божией — Покровительнице Руси. Он даже свой уход на покой стал рассматривать как уклонение от борьбы с наступающим злом и хотел просить назначения викарным епископом, но подорванное здоровье не позволило продолжить общественное служение. Как бы тяжела ни была жизнь владыки Афанасия, он никогда не унывал. Напротив, в тюрьмах, лагерях, ссылках он преисполнялся какой-то удивительной энергии, находя спасительные для души занятия. Именно там, в застенках, возникла удивительная в литургическом смысле служба Всем русским святым. Она получила свою законченность после обсуждения с иерархами, которые были заключены вместе с владыкой Афанасием.

Одним из иерархов был и архиепископ Тверской Фаддей, прославленный Церковью как священномученик. И вот 10 ноября 1922 года в 172-й камере Владимирской тюрьмы впервые было совершено празднование Всем русским святым по исправленной службе.

Смерть матери побудила владыку не только к горячим сыновним молитвам о ней, но и к написанию фундаментального труда «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви», который был высоко оценен митрополитом Кириллом (Смирновым).

В августе 1941 года Преосвященный Афанасий составил «Молебное пение об Отечестве», исполненное глубокого покаяния и необычайной молитвенной силы, обнимающее все стороны жизни нашего Отечества. В периоды заключений владыкой были составлены молебные пения «О сущих в скорбях и различных обстояниях», «О врагах, ненавидящих и обидящих нас», «О сущих в темницах и заточении», «Благодарение о получении милостыни», «О прекращении войн и о мире всего мира»...

Святитель Афанасий поистине пел Богу «дондеже есмь» (Пс.45,1), пел даже во вратах смерти, и Господь сохранил Своего служителя для любимых им Церкви и Отечества.

Годы исповедничества веры Христовой в лагерях и тюрьмах, как бы ни были они тяжелы и ужасны, стали на жизненном пути владыки Афанасия не потерей, а приобретением. Они стяжали его смиренной душе тот благодатный свет духа, которого так недостает миру. На этот внутренний свет сразу со всех сторон потянулись люди, каждый со своими наболевшими жизненными вопросами. И люди эти встречались с человеком чистой души, наполненной непрестанной молитвой.

Никто никогда не слышал от владыки ни слова ропота на тюремное прошлое. Каждого пришедшего встречал он незлобием, добротой, участием и любовью. Он делился с каждым своим богатым жизненным опытом, раскрывал смысл Евангелия и житий святых угодников Божиих, помогал пастырям приводить пасомых к истинному покаянию.

Святитель любил в жизни все прекрасное, видя в нем отблеск вечности, и умел находить это прекрасное повсюду. Живя в Петушках, владыка получал до 800 писем в год, поддерживая переписку со многими бывшими соузниками, скорби которых переживал как свои. К Рождеству и Пасхе он посылал по 30-40 посылок нуждающимся в помощи и утешении.

Духовные дети владыки Афанасия вспоминают, как он был прост и внимателен в общении, как ценил самую малую услугу, за которую всегда старался отблагодарить.

Живя скромно, он почти не обращал внимания на внешность людей. Не любил славу и честь людскую, учил творить добро только во славу Божию, чтобы не лишиться будущего воздаяния. Наставлял, что таланты — это дар Божий и ими нельзя гордиться.

Однажды на вопрос «Как спастись?» он ответил: «Самое главное — это вера. Без веры никакие самые лучшие дела не спасительны, потому что вера — фундамент всего. А второе — это покаяние. Третье — молитва, четвертое — добрые дела. И хуже всякого греха — отчаяние». К покаянию владыка учил прибегать как можно чаще, сразу, как только осознается грех, — очищать душу слезами покаяния.

Молитва заполняла всю жизнь святителя и была такой живой и сильной, что молящиеся с ним отрешались от всего земного. И многие по его молитве получали скорую помощь. Владыка часто говорил, что в трудных случаях жизни надо молитвенно прибегать к тому святому, чье имя ты носишь. Молитвенному обращению к нашим заступникам — святым Православной Церкви — он вообще придавал особое значение. Прозорливость свою владыка скрывал, обнаруживая ее в исключительных случаях и только ради пользы ближних, к нуждам которых никогда не оставался равнодушным и чьи немощи нес так терпеливо...

Еще в августе 1962 года владыка Афанасий начал говорить, что ему пора умирать. Когда однажды ему ответили, что близкие чада не перенесут разлуки с ним, он строго заметил: «Разве можно так привязываться к человеку? Этим мы нарушаем свою любовь ко Господу. Не одни ведь, а с Господом остаетесь».

За несколько дней до блаженной кончины владыки Афанасия из лавры приехали наместник архимандрит Пимен, благочинный архимандрит Феодорит и духовник игумен Кирилл, что очень обрадовало Преосвященного. Это был канун пятидесятилетия его монашеского пострига. В самый день, в четверг, владыка был особенно благостным, благословляя всех присутствующих.

Но вот приблизилась смерть. Владыка уже не мог говорить, погруженный в молитву. Однако в пятницу вечером он тихо сказал в последний раз: «Молитва вас всех спасет!» Затем написал рукой на одеяле: «Спаси, Господи!»

В воскресенье 28 октября 1962 года, на память святителя Иоанна Суздальского святитель тихо предал свой дух Богу. Он предсказал этот день и час заранее...

Источник: Житие святителя Афанасия, епископа Ковровского, исповедника и песнописца. М.: «Отчий дом», 2000. С. 3–21.

* * *

Святитель Иоанн, епископ Суздальский

![]()

Свт. Иоанн с юности принял монашество. В 1350 году за добродетельную жизнь он был поставлен первым епископом Суздальским и Нижегородским. Святитель удостоился великой милости Божией: во время Божественной литургии Суздальский князь Борис Константинович видел, как Ангел сослужил ему. Святитель активно заботился о бедных и больных, ходатайствуя за них перед князьями и устраивая богадельни. Он также много трудился для просвещения христианской верой языческой мордвы. В конце жизни он принял схиму и удалился в Боголюбский монастырь, где мирно скончался (†1373). Его мощи, прославившиеся исцелениями, почивают в Суздале.

* * *

Святитель Иоанн, епископ Суздальский, с юных лет поступил в один из монастырей города Суздаля. За добродетельную и смиренную жизнь святитель в 1350 году был поставлен первым епископом Суздальским и Нижегородским. Епископ Иоанн удостоился великой милости Божией: во время Божественной литургии Суздальский князь Борис Константинович видел, как Ангел Божий сослужил святителю. Святитель Иоанн известен своей любовью к беднякам и больным; за бедных он ходатайствовал перед князьями об уменьшении налогов, для больных устраивал богадельни и больницы. Много заботился святитель о просвещении христианской верой языческой мордвы. После присоединения Суздаля к Московской митрополии святитель Иоанн принял схиму и удалился в Боголюбский монастырь. Там он жил уединенно и мирно скончался. У гроба святителя засвидетельствованы многочисленные исцеления.

Мощи свт. Иоанна Суздальского почивают вместе с мощами свт. Феодора в церкви в честь Казанской иконы Божией Матери на Торговой пл. Суздаля.

Прп. Амвро́сия Оптинского (1891)

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Свт. Михаила, первого митрополита Киевского (992)

Главное

- 08 Октября 2022, 15:24 Когда мы начнём воевать?

- 25 Апреля 2022, 21:39 Странная война России с НАТО на территории Украины

- 31 Июля 2020, 22:30 Путин отказался от цели естественного прироста населения

- 22 Июня 2018, 13:08 Ни шагу назад! Опубликованы уникальные документы о героизме красноармейцев

- 21 Мая 2018, 18:25 Мамай: Если мы не защитим Донбасс, враг будет у нас дома

- 11 Августа 2017, 04:13 Разлагающаяся олигархия не способна сопротивляться Западу

- 22 Июня 2017, 21:00 Свою жизнь в обмен на другие (об Ане Обуховой)

За рубежом

- 22 Июня 2025, 23:06 Любош Блах о нападении США на Иран

- 21 Мая 2025, 23:59 Россия выступила против отмены санкций с сирийской террористической группировки

- 15 Мая 2025, 19:18 Иран не допустит переименования Персидского залива в Арабский

- 08 Мая 2025, 23:14 Новым папой римским стал кардинал из США

- 03 Мая 2025, 21:18 Не только апофеоз глупости и пошлости, но и прямая провокация в адрес России — о решении Трампа по 8 мая

- 29 Апреля 2025, 19:11 Зачем Белоруссия добивается возобновления железнодорожного сообщения с Литвой и Польшей

- 06 Сентября 2024, 23:24 Тревожные новости с Кавказа: Пашинян начал торговать с Киевом оружием?

Политика

- 24 Августа 2025, 22:51 Специальная военная операция и события на Украине 24 августа, вечер

- 27 Июля 2025, 21:43 Специальная военная операция и события на Украине 27 июля

- 24 Июня 2025, 22:15 Обстановка на фронтах на 24 июня, день. События на Украине и в мире

- 22 Июня 2025, 23:41 Специальная военная операция и события на Украине и в мире 22 июня

- 21 Мая 2025, 23:18 Обстановка на фронтах на 21 мая, вечер